[7076] チャラビ氏失脚か 投稿者:会員番号1259 投稿日:2004/05/22(Sat) 15:48:48「東京新聞」から転載します。(転載開始)

チャラビ氏見限る

米、『誤情報』『スパイ』重なり

【ワシントン=豊田洋一】ブッシュ米政権は、イラクのフセイン旧政権打倒・民主化に向けて、重用してきたイラク国民会議(INC)のアハマド・チャラビ議長に対し、資金援助の打ち切りや家宅捜索に踏み切り、完全に見切りをつけたようだ。

チャラビ氏が米国に提供した大量破壊兵器に関する情報がでたらめで、ブッシュ政権にとってチャラビ氏の利用価値がなくなったためだが、ブッシュ政権はその誤った情報を基に対イラク攻撃に踏み切っただけに、チャラビ氏重用の後遺症はあまりにも大きい。

チャラビ氏は、同じくフセイン政権打倒を目指していたウルフォウィッツ国防副長官ら米政権内のネオコン(新保守主義派)勢力に重用され、情報提供の見返りに、国防総省から毎月約三十四万ドル(三千八百万円)の資金援助を受け取っていた。

フセイン政権崩壊後、チャラビ氏は米国の後押しでイラク統治評議会のメンバーになり、イラク新政府でも要職に就くとの見方もあったが、情報の誤りが濃厚になるにつれて、風向きが逆転。

旧政権打倒の盟友だったはずのウルフォウィッツ氏は十八日、チャラビ氏への資金援助を、六月末の主権移譲を機に打ち切ることを表明した。

二十日には、イラク駐留米軍とイラク警察が、INC本部とチャラビ氏宅の捜索に入り、米政権との断絶は決定的になった。

チャラビ氏が、米国が後押しする国連による暫定政権構想づくりに反対したり、国連の「石油・食糧交換プログラム」をめぐる不正疑惑で独自調査を始めたことも、ブッシュ政権の不興を買ったようだ。

さらに、チャラビ氏が米国の機密情報をイランに流した疑いが浮上、安全保障上も看過できなくなっていた。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/kok/20040522/mng_____kok_____005.shtml

(転載終了)

「英FT紙(電子版)」から転載します。

(転載開始)

Busted neo-con icon

Busted neo-con icon

破綻したネオコンの像

Published: May 22 2004 5:00 | Last Updated: May 22 2004 5:00

The spectacular rise and sudden downfall of Ahmad Chalabi, the darling of the Pentagon ideologues who launched the war in Iraq and saw him as its future leader, would look Shakespearean in its plot development were it not so shabby, and the irreducible reality of Iraq not so bloody and still so distant from catharsis.

Front pages across the world illustrated the drama through the splintered glass of a framed portrait of Mr Chalabi, smashed after US troops raided his Baghdad house on Thursday. As the ghost of Hamlet's father put it in a different context: "Oh what a falling off was there!"

Mr Chalabi's recent history in many ways encapsulates the delusionary nature of the US adventure in Iraq - not least because it was he who fed these delusions to his patrons at the Pentagon. Some of the most alarming stories the Bush administration passed on to its allies as intelligence - such as the one about Saddam Hussein's mobile biological weapons laboratories - were the fabrications of defectors supplied on demand by Mr Chalabi and his Iraqi National Congress (INC). Colin Powell, the US secretary of state who repeated these assertions to the United Nations Security Council as justification for the war, earlier this month described that particular information as "deliberately misleading".

Mr Chalabi's claim that Iraqis would welcome US troops with flowers, moreover, played perfectly to the gullibility of the neo-conservatives in and around the Pentagon who had long been determined to invade Iraq and use it as a lever to reshape the Middle East. But if they were taken in by these stirring tales, it was and is their fault; the record of Mr Chalabi is no mystery.

The INC leader is a brilliant man who lobbied Washington with charm and conviction. A western-educated, secular member of Iraq's Shia majority, he must have seemed an ideal projection of Iraq's future after regime change, a seductive image confused as reality. It seems to have given no one pause that he had no standing in Iraq, which he left as a boy. Or, indeed, that he was best known in the region for the Petra bank fraud in Jordan, for which he was sentenced to 22 years in jail in 1990 (he fled the country to avoid imprisonment). He says he was set up by Saddam; that is not what knowledgeable bankers in Amman and Beirut say.

In 2001 the INC - which has received nearly $40m (£22.5m) from Washington - fell foul of a US audit reported to have uncovered expenditure on paintings for its offices and gym subscriptions for its staff. Now, it appears, the INC seems to have profited from last year's currency changeover in Iraq. Mr Chalabi, a gifted mathematician whose doctoral thesis was on Knot Theory, has left a lot of loose ends dangling in his controversial career.

Unsurprisingly, when the US flew him and his self-styled "Free Iraqi" militia into Iraq last year, those Iraqis who knew him were unimpressed. His part in persuading the occupation authority to dissolve the regular army, as well as a blanket purge instead of the selective rooting out of Saddam's henchmen, top the lengthy list of misjudgments of the past year. So bad has Mr Chalabi's relationship with his former patrons become that officials in Washington are accusing him of passing US intelligence to Iran.

Yet it would be quite wrong to make Mr Chalabi a scapegoat. Ultimately, he was the construct of geo-political fantasists in Washington, which is surely where the responsibility lies for his and their shortcomings.

http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=1084907752980

(転載終了)

[7075] 「ささやき攻撃(特殊版)」の仮説 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/22(Sat) 14:45:43「アメリカン・テクノロジー社」のサイトから一部貼り付けRC:紹介する超音波サウンド拡声器(ハンドマイク) (HyperSonic Sound BullHone;HSS BullHone)があります。この機械なら、自由に移動できるので「ささやき攻撃(特殊版)」が可能でしょう。

(貼り付け開始)

|

| 超音波サウンド拡声器の音をターゲットに向けて発射するイメージ写真(アメリカン・テクノロジー社のサイトから) |

What is HSS?

HyperSonic Sound Technology is simply the most revolutionary sound reproduction system of this century. Not since the development of the "cone" loudspeaker more than 75 years ago has any technology provided such significant departure from conventional loudspeakers and such a remarkable new approach to the reproduction of sound.

試訳:超音波サウンドとは?

超音波サウンド技術とは、20世紀で最も革新的な音響再生システムです。約75年前に開発された“コーン型”スピーカーを超えたスピーカー(拡声器)を提供します。つまり、画期的なサウンド再生装置なのです。

参照サイト

http://www.atcsd.com/tl_hss.html

アメリカン・テクノロジー社

http://www.atcsd.com/

以下の2つのPDFは絶対見て下さい。

*長距離音響装置(LARD)

http://www.atcsd.com/pdf/LRAD.pdf

*薄いフィルムを使用した磁気変換機(NeoPlanar)

http://www.atcsd.com/pdf/NeoPlanar.pdf

アメリカン・テクノジー社が提供する軍事技術

http://www.atcsd.com/Military_Technology.html

(貼り付け終了)

[7074] あの音響兵器の最新型(写真付) 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/22(Sat) 02:17:11「米CNN」から貼り付けRC:最新式だそうです。古くは70年代にもありました。宗教団体等は悪用しないで下さい。

(貼り付け開始)

Troops get high-tech noisemaker

軍がハイテク騒音装置を配備

Wednesday, March 3, 2004 Posted: 10:40 AM EST (1540 GMT)

|

| Carl Gruenler, vice president of military and government operations for American Technology Corp., displays the Long Range Acoustic Device. |

NEW YORK (AP) -- U.S. soldiers in Iraq have new gear for dispersing hostile crowds and warding off potential enemy combatants. It blasts earsplitting noise in a directed beam. The equipment, called a Long Range Acoustic Device, or LRAD, is a so-called "non-lethal weapon" developed after the 2000 attack on the USS Cole off Yemen as a way to keep operators of small boats from approaching U.S. warships.

この装置は、長距離音響機器(LRAD)と呼ばれる非殺傷兵器です。2000年にイエメン沖での米艦船に接近する小型船対策として開発された。

The devices have been used on some U.S. ships since last summer as part of a suite of protection devices.

Now, the Army and Marines have added this auditory barrage dispenser to their arms ensembles. Troops in Fallujah, a center of insurgency west of Baghdad, and other areas of central Iraq in particular often deal with crowds in which lethal foes intermingle with non-hostile civilians.

The developer of the LRAD, American Technology Corp. of San Diego, recently got a $1.1 million contract from the U.S. Marine Corps to buy the gadgets for units deployed to Iraq. The Army also sent LRADs to Iraq to test on vehicles.

Some of the Iraq-bound devices will be used by members of the 1st Marine Expeditionary Force and the 3rd Marine Aircraft Wing, both recently deployed to the western province of Al Anbar, a largely barren, predominantly Sunni Muslim area.

Though not officially part of the military's Joint Non-Lethal Weapons Directorate, the 45-pound, dish-shaped device belongs to a developing arsenal of technologies intended not to kill but to deter.

Another such weapon, expected to be tested in the field soon, is the Active Denial System. It seeks to repel enemies with a painful energy beam.

Carl Gruenler, vice president of military and government operations for American Technology Corp., said LRADs are "in the beginnings of being used in Baghdad," though he said he lacked "initial feedback" on how they are working.

Dubbed "The Sound of Force Protection" in a company brochure, the devices can broadcast sound files containing warning messages. Or they can be used with electronic translating devices for what amounts to "narrowcasting."

If crowds or potential foes don't respond to the verbal messages, the sonic weapon, which measures 33 inches in diameter, can direct a high-pitched, piercing tone with a tight beam. Neither the LRAD's operators or others in the immediate area are affected.

The devices "place distance between the Marine and their threat, giving him/her more time to sort out a measured and appropriate response," Lt. Col. Susan Noel, force protection officer for the 1st Marine Expeditionary Force, said in an ATC statement announcing the contract.

Gruenler compares the LRAD's shrill tone to that of smoke detectors, only much louder. It can be as loud as about 150 decibels; smoke detectors are in the 80 to 90 decibel range.

"Inside 100 yards, you definitely don't want to be there," said Gruenler, adding that the device is recommended for a range of 300 yards or less.

Hearing experts say sound that loud and of that high a frequency -- about 2,100 to 3,100 hertz -- could be dangerous if someone were exposed to it long enough.

"That's a sensitive region for developing hearing loss," said Richard Salvi, director of the Center for Hearing and Deafness at the University at Buffalo. "The longer the duration, the more serious it is."

Gruenler concedes that permanent hearing damage is possible if someone were exposed to the sound for lengthy periods.

But he said the high-pitched tone is intended to only be used for a few seconds at a time.

http://www.cnn.com/2004/TECH/ptech/03/03/sonic.weapon.ap/

(貼り付け終了)

[7073] あの音響兵器がイラクで使用される予定 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/22(Sat) 01:48:19「米ABCニュース(元ネタはAFP)」から貼り付け参考:超音波ビームで「ねらい定めて」音を伝える新技術

John Gartner

2002年2月21日 2:00am PST あなたの頭の中の声は本物かもしれない。

http://www.hotwired.co.jp/news/news/technology/story/20020225301.html

http://www.raven1.net/uncom.htm

音響弾の発射

音響弾の発射

アメリカン・テクノロジー社は、非殺傷音響兵器を開発した。この兵器は、激しい偏頭痛とほぼ同じくらいの刺激がある騒音を作り出すと装置の発明者は語っている。

1:CDプレーヤーやオーディオ機器に兵器が搭載された。この兵器は、特別に設計された高出力放出器を取り付けた縦横約60cmの平らなパネルがある。赤ちゃんの泣き声のような音は、この兵器が処理して増幅したものである。

2:音響ビームの通り道にいない人々には何も聞えない

3:放出器が出す超音波信号は、壁や人の表面に触れた時だけ聞くことができる。

アメリカン・テクノロジー社

http://www.atcsd.com/

関連記事

http://snsi-j.jp/boards/past.cgi?room=ikeda&mode=find&word=wired&cond=AND&view=5

(貼り付け開始)

Last Update: Tuesday, March 9, 2004. 11:23pm (AEDT)

US to send acoustic weapon to Iraq

米国が音響兵器をイラクに送る予定

The United States military is about to add a new, exotic weapon to its already impressive arsenal in Iraq.

米陸軍が、既に目覚しい成果を挙げた風変わりな新型兵器をイラクに追加する予定である。

But in contrast to other armaments, this one does not shoot or explode, it screams and hollers.

他の兵器とは対照的に、この兵器は、銃弾を発射しないし爆発もせず、叫び声と恐怖心を生みます。

A defence contractor announced it had secured a $US1 million deal to supply the First US Marine Expeditionary Force, slated to rotate into Iraq later this month, with a so-called Long Range Acoustic Device, or LRAD.

"Deliveries under the contract have begun with completion expected by early April," American Technology Corporation said in a recent statement.

In layman's terms, it is supplying the military with a giant loudspeaker that seems to borrow some of its technology from modern pest-control devices that shoo away mice and other pesky critters with the help of ultrasound.

While LRAD can boom commands, it can also deliver a shrill 145 decibel tone over a distance of more than 300 meters, causing splitting headaches, pain, panic and, in some cases, even hearing loss, according to military experts.

The sound is about twice as powerful as the scream of a standard smoke detector, and earplugs will not help, the experts added.

Peter Dotto, a retired Marine Corps colonel who now works on non-lethal weapons at M2 Technologies Inc said the device was likely to be used for "crowd control, area denial of personnel including check point operations, and clearing buildings."

The loudspeaker is particularly effective in dispersing hostile demonstrations of the type witnessed in Iraq earlier this month, or in driving insurgents out of rat holes without exposing US troops to hostile fire, the experts explained.

The weapon has a powerful champion in US Senator Olympia Snowe, who said LRAD was going to afford the military "a new and dynamic non-lethal capability" and made sure it was included in an $US87 billion supplemental package approved last year to finance military operations and reconstruction projects in Iraq.

"I believe that our nation has an obligation to provide our men and women in uniform with the best resources possible," Snowe stated.

But independent military expert and frequent Pentagon critic, William Arkin, said that while the weapon could be effectively used to chase terror mastermind Osama bin Laden out of his cave, its use in Iraqi cities could harm the sick, elderly and children.

"The US is making a huge mistake by trying to quietly deploy a new pain-inducing weapon without first airing all of the legal, policy and human rights issues associated with it," Arkin wrote in The Los Angeles Times.

--AFP

http://www.abc.net.au/news/newsitems/s1062457.htm

(貼り付け終了)

[7072] あれ? 良く見えないぞ 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/21(Fri) 23:50:27RC:かなりブッシュはドジな人のようです。(貼り付け開始)

http://st.vse.cz/~xzemj15/obrazky.html

[7071] モーリス・ストロング 投稿者:YS 投稿日:2004/05/21(Fri) 23:22:14モーリス・ストロングは只今北朝鮮に滞在中。

明日までいるらしい。

小泉訪朝とも関係していると思われる。

モーリス・ストロングについては僕の本を読んでね。Cdn UN envoy to aid nuke talks

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2004/05/18/464012-ap.html

UN Sends Envoy to North Korea to Seek Progress in Nuclear Talks

http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=10000080&sid=athC8K6J4xMA&refer=asia

ついでに

Teresa Heinz-Kerry put UN on Internet Map

by Judi Mcleod

May 19, 2004

http://www.torontofreepress.com/archives/2004/main051904.htm

[7070] やはり米軍CIAが犯人だった!バーグ氏首切りビデオに英語で"How will it be done?"の音声 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/21(Fri) 22:15:01阿修羅掲示板から貼り付け(貼り付け開始)

やはり米軍CIAが犯人だった!バーグ氏首切りビデオに英語で"How will it be done?"の音声

http://www.asyura2.com/0403/war55/msg/550.html

投稿者 戦争屋は嫌いだ 日時 2004 年 5 月 21 日 21:26:38:d/vusjnSYDx0.

http://www.aztlan.net/nick_berg_how_done.htm

しかしこの連中は残虐なだけでなくあまりにずさんである。ビデオを分析した結果、米軍の制帽をかぶった男が2台目のビデオを構えているところが画面の端に写っているとの報告もあったが、もっと酷いのがこれ。英語でHow will it be done?(さあどうやったろか?)の声が紛れて録音されているのである。こんな科学的に立証された事実を報道しない大手メディアとは、今更ながらゴミとしかいいようがない。

(貼り付け終了)

[7069] いよいよ出るらしい 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/21(Fri) 15:16:39

The Da Vinci Code

Dan Brown (著)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0385504209/ref=amb_right-1_89425_3/250-4095205-9137845

★オイルフォーフードの問題での口封じ臭いですね。チャラビの事務所を捜索した警察はPCを押収したらしいです。

[7068] ネオコン、血祭り? 投稿者:YS 投稿日:2004/05/21(Fri) 15:05:29Powell Admits False WMD Claim

by David Corn

http://www.commondreams.org/views04/0518-03.htmArmed Forces Roust Former U.S. Ally

By Edmund Sanders and Monte Morin, Times Staff Writers

http://www.latimes.com/news/nationworld/iraq/la-fg-raid21may21,1,7992214.story?coll=la-home-headlines

Chalabi's Seat of Honor Lost to Open Political Warfare With U.S.

By DAVID E. SANGER

http://www.nytimes.com/2004/05/21/politics/21EXIL.html?ei=5062&en=a8abaa70f72e1585&ex=1085716800&partner=GOOGLE&pagewanted=print&position=

Chalabi From White House to Dog House in Just Five Months

by Jim Lobe

http://www.antiwar.com/lobe/?articleid=2622

[7067] もうすぐ発売 投稿者:YS 投稿日:2004/05/21(Fri) 13:56:57分断されるアメリカ

ナショナル・アイデンティティの危機

http://www.futabatosho.co.jp/book/detail.php?id=381&PHPSESSID=04a86d0197a3b9746d5c39a2133449f0

2004年5月26日 発売

サミュエル・ハンチントン

集英社

四六判

価格:2,940円

「アメリカの世紀」は終焉を迎える時がきたのか?超大国が直面する分断の危機とは?衝撃論文の発表から10年、サミュエル・ハンチントン教授は愛国者として、世界的学者として、知的で洞察力豊かなアメリカ論を提起する。日米同時発売です。

分断されるアメリカ

ナショナル・アイデンティティの危機

http://www.s-book.com/plsql/sbc_book?isbn=4087734056

ブンダンサレルアメリカ/ナショナル アイデンティティノキキ

■著者名: サミュエル・ハンチントン・著者/鈴木 主税・訳

■ISBNコード: 4087734056

■判型/頁: 四六判 /592頁

■定価: 2,940円(税込)

■発売日: 2004/05/26

『文明の衝突』の著者が描く洞察力鋭い憂国論!!

WHO ARE WE? と自問する超大国アメリカの危機! 針路は世界主義か、帝国主義か、それとも?『文明の衝突』の著者が母国アメリカ合衆国の未来を痛烈に描いた憂国の書。日米同時発売!!

▼イーエスブックスはオーダー出来るみたい。

http://product.esbooks.yahoo.co.jp/product/keyword/keyword?accd=31378429

[7066] (無題) 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/21(Fri) 11:31:08Billion-dollar timebomb puts Chalabi at risk

By Robin Gedye, Foreign Affairs Writer

(Filed: 21/05/2004) http://news.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/05/21/wirq221.xml&sSheet=/news/2004/05/21/ixnewstop.html&secureRefresh=true&_requestid=21845

[7065] ブッシュ大統領をレイプで告訴した女性の奇妙な死 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/20(Thu) 23:01:13RC:真相は闇の中に入ってしまいました。The Strange Death of the Woman Who Filed a Rape Lawsuit Against Bush

By: Jackson Thoreau - 11/22/03

試訳:ブッシュ大統領をレイプで告訴した女性の奇妙な死

http://fp.enter.net/~haney/jt112203-2.htm

In the western world, only one newspaper reports the suicide of the woman who accused George W Bush of rape

by Simon Aronowitz

Saturday 13th December 2003

試訳:西側世界で、ブッシュ大統領をレイプ(強姦罪)で訴えた女性の自殺を報じたが1社のみとは

http://www.thoughtcrimenews.com/bushrape.htm

RC:ロシア(東側)のプラウダ紙(英語版)でも報じていました。

US President Implicated in Sex Scandal?

American woman filed a sex crime lawsuit against George W. Bush

22:19 2002-12-13

試訳:米大統領がセックス・スキャンダルに関与か?

米国女性がブッシュ大統領を性犯罪で告訴

http://english.pravda.ru/main/2002/12/13/40786.html

Dead Woman Who Accused Bush of Rape

11/12/2003 16:37

試訳:亡くなった女性はブッシュ大統領をレイプで訴えていた

http://english.pravda.ru/world/20/91/368/11257_scandal.html

Buried by the Media

More information on the ongoing sexual assault lawsuit against George W. Bush

by Jackson Thoreau

試訳:メディアが葬った事件

ブッシュ大統領を「性的暴力で告訴」の続報

http://www.americanpolitics.com/20030724Thoreau.html

RC:“ジッパーゲイト1”は、クリントン大統領の“立ちフェラ”です。

December 20, 2002

The Bush Rape Story

Is the Media Ignoring Zippergate 2?

by SEAN CARTER

試訳:ブッシュのレイプ報道

メディアは“ジッパーゲイト2”を無視しているか?

http://www.counterpunch.org/carter1220.html

"Margie Schoedinger" で検索 約809件

http://www.google.co.jp/search?as_q=&num=100&hl=ja&ie=UTF-8&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&as_epq=Margie+Schoedinger&as_oq=&as_eq=&lr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=

[7064] Re:[7061]結局、戦争の被害者は女性や子供 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/19(Wed) 18:13:57「asahi.com」から貼り付けRC:しまった。ガセネタを掴まされてしまいました。

(貼り付け開始)

「米兵レイプ写真」実はポルノサイト 米紙が掲載、謝罪

米の有力紙ボストン・グローブが12日付紙面で、米兵を思わせる迷彩服の男がイラク女性をレイプしているように見える写真を掲載したが、写真はインターネットのポルノサイトに載っていたものと判明し、同紙は14日付社説などで誤りを認め、謝罪した。

同紙によれば、写真はボストンの市議会議員の一人がイスラム教関連の活動家と記者会見を開いて公表した。出どころが不明だったため「撮影場所や状況ははっきりしない」としつつも、「米国人はこの写真を見る権利と責任がある」という市議の訴えとともに掲載。写真はイラクで撮影されたとの認識を与えた。

だがオレゴン州のインターネット新聞「ワールドネット・デーリー(WND)」が、「ハンガリーで撮影されてポルノサイトに載っている写真と同じ」と指摘。グローブ紙は翌13日付で「生々しい性的写真は掲載に適さず、虐待と関連づけて報道するには根拠を欠いていた」と謝罪した。さらに14日付で、ポルノサイトからの流出写真だったことを認めた。

14日付同紙は、掲載の経緯をまとめた記事とともに社説を掲載。市議が反戦世論をあおる狙いで意図的に偽写真を公表したと説明し、市議を批判している。 (05/19 13:55)

http://www.asahi.com/international/update/0519/008.html

米兵3人の予備審問始まる イラク人虐待事件

イラク人虐待事件に関与したとして訴追されている米兵3人の予備審問が19日、バグダッドで始まった。審問に続き、ジェレミー・シビッツ技術兵(24)に対する軍法会議が開かれる予定。ロイター通信によると、最初に審問が行われたジャバル・デービス軍曹(26)は罪状認否で、態度表明を留保した。6月21日に次回審問が開かれる。

(05/19 16:40)

http://www.asahi.com/international/update/0519/010.html

(貼り付け終了)

[7063] アラ〜? 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/19(Wed) 14:30:48Martin Wolf: Asia needs its own monetary fund

By Martin Wolf

Published: May 18 2004 20:49 | Last Updated: May 18 2004 20:49Asia - by which I mean east and south Asia - contains 55 per cent of the world's population, its most dynamic economies, its fastest-growing trade, its highest savings rates, most of its biggest current account surpluses and its largest stocks of foreign currency reserves. It now needs to accelerate regional trade and monetary co-operation.

http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=1083180598683&p=1012571727126

アジア通貨協力、多国間枠組みを検討開始

--------------------------------------------------------------------------------

15日に韓国・済州島で開かれる東南アジア諸国連合(ASEAN=アセアン)と日中韓3国(アセアン+3)の財務相会議は、通貨危機に備えてアジア各国・地域間で外貨を融通し合う多国間協力の枠組みの本格検討に入る。2国間で結んでいる協定を、多国間に発展させるのが狙いだ。

http://www.asahi.com/money/kaisetsu/TKY200405130110.html

[7062] 岡田さんちの克也君 投稿者:YS 投稿日:2004/05/19(Wed) 08:45:45なにげなく貼り付け(財)イオン環境財団役員・評議員リスト

http://www.aeon.info/ef/jp/yakuin/index.html

■理事長(常勤)

岡田 卓也 イオン株式会社 名誉会長相談役

■理事(非常勤)

池田 守男 株式会社資生堂 代表取締役社長

石川 六郎 鹿島建設株式会社 名誉会長

岡田 元也 イオン株式会社 代表執行役社長

行天 豊雄 財団法人国際通貨研究所 理事長

小林 規威 淑徳大学大学院国際経営・文化研究科教授

慶応義塾大学 名誉教授

鶴田 卓彦 株式会社日本経済新聞社 相談役

廣野 良吉 成蹊大学 名誉教授

帝京大学大学院経済学研究科 教授

二木 英徳 イオン株式会社 名誉相談役

森嶌 昭夫 財団法人地球環境戦略研究機関 理事長

■監事(非常勤)

常盤 敏時 イオン株式会社 代表執行役会長

藤村 正哉 三菱マテリアル株式会社 相談役

安原 正 財団法人環境情報普及センター 顧問

■評議員(非常勤)

伊藤 元重 東京大学大学院経済学研究科 教授

歌田 勝弘 味の素株式会社 特別顧問

大宅 映子 株式会社日本インフォメーション・システムズ

代表取締役社長

岡田 卓也 イオン株式会社 名誉会長相談役

小川 是 日本たばこ産業株式会社

代表取締役会長

加藤 秀樹 構想日本 代表

慶應義塾大学総合政策学部 教授

角谷 正彦 株式会社みずほコーポレート銀行 顧問

栗山 尚一 外務省 顧問

紺谷 典子 財団法人日本証券経済研究所 主任研究員

三枝 成彰 作曲家

堺屋 太一 作家

佐藤 安弘 キリンビール株式会社 代表取締役会長

田部井淳子 日本ヒマラヤン・アドベンチャー・トラスト 代表

ジョージ

フィールズ フィールズアソシエイツ株式会社 代表

古谷 寛 イオン株式会社 執行役副社長

松井 孝典 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

宮本 四郎 財団法人商工総合研究所 理事長

茂木友三郎 キッコーマン株式会社 代表取締役社長

森 美樹 イオンクレジットサービス株式会社

代表取締役社長

安田 敬一 財団法人安田教育振興会 理事長

山口 寛治 三菱商事株式会社 常任顧問

山口 信夫 旭化成株式会社 代表取締役会長

[7061] 結局、戦争の被害者は女性や子供 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/19(Wed) 01:11:40Photos Show Rape of Iraqi Women

by US Occupation Forces

http://www.aztlan.net/iraqi_women_raped.htm

[7060] David Brock 投稿者:Hiro 投稿日:2004/05/19(Wed) 01:01:52ブロックも今月、最新の本を出版しました。ちなみにNYにいる人は、6/2にB&Nで開かれる彼のブック・ツアーで、同氏と話をすることができるでしょう。The Republican Noise Machine: Right-Wing Media and How It Corrupts Democracy

David Brock

Product Details:

ISBN: 1400048753

Format: Hardcover, 368pp

Pub. Date: May 2004 Publisher: Crown Publishing Group

Barnes & Noble Sales Rank: 429

From the disputed 2000 presidential election to the war with Iraq to the political battles of 2004, Brock's penetrating analysis of right-wing media theories and methodology reveals that the Republican Right views the media as an extension of a broader struggle for political power.

[7059] ボーンズ最新本 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/18(Tue) 14:04:59Fleshing Out Skull & Bones: Investigations into America's Most Powerful Secret Society

Kris Millegan (著)

書籍データ

ハードカバー: 322 p ; サイズ(cm):

出版社: Independent Pub Group ; ISBN: 0972020721 ; 1st 版 (2003/10/01)

おすすめ度: カスタマーレビュー数: 1 レビューを書く

Amazon.co.jp 売上ランキング: 45,629

Make Money!Amazonでビジネス

--------------------------------------------------------------------------------

レビュー

Book Description

This chronicle of espionage, drug smuggling, and elitism in Yale University's Skull & Bones society offers rare glimpses into this secret world with previously unpublished documents, photographs, and articles that delve into issues such as racism, financial ties to the Nazi party, and illegal corporate dealings. Contributors include Antony Sutton, author of America's Secret Establishment; Dr. Ralph Bunch, professor emeritus of political science at Portland State University; Webster Griffin Tarpley and Anton Chaitkin, authors and historians; and Howard Altman, editor of the Philadelphia City Paper. A complete list of known members, including George Bush and George W. Bush, and reprints of rare magazine articles on the Order of Skull and Bones are included.

About the Author

Kris Millegan is the son of a CIA intelligence official. He has written articles for High Times and Paranoia Magazine. He lives in Walterville, Oregon.

==

サットン本の続編のようです。

[7058] サリム議長とサリン・・・ネタかな? 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/18(Tue) 12:40:25Sarin Nerve Agent Bomb Explodes in Iraq27 minutes ago

By CHRISTOPHER TORCHIA, Associated Press Writer

BAGHDAD, Iraq - U.S. soldiers found a roadside bomb containing sarin nerve agent in Baghdad, the military said Monday. The device, which partially detonated, was apparently a leftover from Saddam Hussein (news - web sites)'s arsenals. It was unclear whether more such weapons were in the hands of insurgents.

http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&cid=540&e=3&u=/ap/20040518/ap_on_re_mi_ea/iraq_sarin

これで、ナショナルレビューはお祭り騒ぎになるでしょうね。

[7057] チャタムハウスの法人会員名簿 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/18(Tue) 05:13:20RIIA(陰謀論ではおなじみの、世界最高機関と言うことになっているイギリスの団体)のアニュアルレポートです。法人会員名簿がすごいです。

http://www.riia.org/pdf//03%20RIIA%20Annual%20Report.pdf

韋駄天情報迷宮から転載

(転載開始)

調査書類1:チャタム・ハウス、国際戦略研究所、ホーリンガー社

【1】チャタム・ハウス――英米連邦ブレーン集団の本拠地

セント・ジェームズ・スクエア10番地は、チャタム伯爵、大ウィリアム・ピットがロンドンの邸宅として使っていた場所である。そこに、新たな大英帝国のエリートプランナーたちが、王立国際問題研究所(RIIA)の旗のもとに集まっている。

英紙『タイムズ』は、外務省がまだ知らされていない外交政策について、報道することが多いと言われている。

また、チャタム・ハウスでは、議会で問題が取り上げられ、議決が行われるずっと前に、“非公式”の帝国の役人たちが集まって、英米連邦陰謀団の方針を決めている。

RIIAは、第一次世界大戦の後、1919年から20年に設立された。RIIAは、王室が認可し、イギリスの君主の保護の下で活動を行っている私的諜報機関である。

創設者はライオネル・カーティスで、カーティスは、アルフレッド・ミルナー卿のラウンドテーブルの有力メンバーであった。“ミルナーのキンダーガルテン(幼稚園)”と言われているラウンドテーブルの使命は、“英語圏連邦”という偽装のもとに、新たなイギリスの支配を確立することだった。

これについては、セシル・ローズが、『遺言(ラスト・ウィル・アンド・テスタメント)』の中で、はっきりと述べている。

ローズは、アメリカを支配下に置いて、新たな英語圏連邦の中に入れるべきである強調した。アメリカは、第一次世界大戦において、軍事力と産業力を発揮し、その現実は、アメリカを早急に再植民地化しなければならないという必要性を増大させた。しかし、イギリスの資力は大幅に落ちており、再植民地化とはいっても、精神面でのことであり、アメリカを軍事的に占領するという意味ではない。

RIIAは、創設されてから10年の間に、英語圏のあちこちに戦略研究所を誕生させた。

アメリカでは、ウォールストリートを本拠地としているイギリスの忠臣集団が、ニューヨークに外交問題評議会(CFR)を設立した。そしてその後、チャタム・ハウスの公式の付属団体である太平洋問題研究所(IPR)が設立された。CFRは、創設されて以来、イギリスの地政学的陰謀をアメリカに伝えるためのルートとなっている。

今日、RIIAは、主にクラブ・オブ・アイルズ多国籍銀行の正真正銘の名士たちから資金提供を受けている。また、天然資源カルテル、保険会社などもRIIAに資金を提供している。

RIIAの1997-98年度の年次報告書によれば、“主な法人会員”には、次の諸機関がある。

バークリーズ銀行、ブリティッシュ・エアロスペース、BAT(元ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)、ブリティッシュ・ペトロリアム、ケーブル・アンド・ワイヤレス、クレディ・スイス=ファースト・ボストン、イギリス国防省、ドイツ銀行、エコノミスト誌、イギリス外務省、HSBC(元香港上海銀行)、ロイズ・オブ・ロンドン、リオ・ティント、N.M.ロスチャイルド・アンド・サンズ、シェル、スタンダード・チャータード銀行、スイス・ユニオン銀行。

●“イギリスと世界”

1995年、チャタム・ハウスは、“イギリスと世界”というテーマで会議を行った。その会議には、数名の王族が出席していた。

会議では、「英連邦が21世紀に向けて経済力を高め、世界経済の中心となるためにはどうすればよいか」という戦略についての発表が行われた。

オーストラリアの学者キャサリン・ウエストは、『討議用文書60――イギリスと英連邦の経済的チャンス』を作成した。彼女は、その文書の中で、「ロンドンのエリートは、英連邦加盟国をもっと活用して、イギリスの経済力と政治力を高め、極東とアジアを囲い込むべきである」と述べている。

さらに彼女は、「イギリスは、経済力の落ちたヨーロッパ大陸はあまり重視しないで、イギリスと世界各地の英連邦が、相互に利用し合うべきだ」と主張している。そしてそれは、「アジアへの橋頭堡であるオーストラリアから始めるべきである」と言っている。

さらに、英連邦を“新たな大英帝国”の中心とするためには、「実際の帝国が衰退しても、活力を長期的に維持できるような非公式な経済帝国のパワーと、帝国としての経験が必要である」と述べている。

さらにウエストは、「“人民の連邦”をもっと開発し、しばしば政府とは違う意向で活動している非政府団体や、その国で力を持っている様々な団体をもっと発展させるべきである」と述べている。

どこから見ても、キャサリン・ウエストのこのプランは、チャタム・ハウスのエリート集団が追求しているものと同じである。

ウエストの発表の後、ジョージ・ジョッフェ博士がRIIAの研究主任として就任した。ジョッフェの専門は、「国境論争を地政学的にどう活用するか」というものである。

彼は、1983年から86年までは、RIIAの付属団体である『エコノミスト・インテリジェンス・ユニット』の編集長を務め、1986年から90年には、エコノミスト・パブリケーションズ社の編集顧問、1990年から96年には「地政学・国境線調査センター」の副所長を務めた。

RIIAの所長は、リッチモンドのライト卿 GCMG,FRCMである。

ライト卿は、外務省の生え抜きの官僚であり、1986年から91年まで、イギリス外交部長を務めていた。また、バークリーズ社、ユニリーバ社、BPの理事会の一員であり、ディッチレー財団の副会長である。ディッチレー財団は、イギリスのシンクタンクで、10ヶ国蔵相・中央銀行総裁会議の政策を作った財団である。

また彼は、ユナイテッド・ワールド・カレッジ・オブ・ザ・アトランティックの理事である。これは、アーマンド・ハマーが始めたプロジェクトであり、フィリップ殿下とチャールズ皇太子のお気に入りの“慈善事業”である。

枢密院のメンバーになっている有名な3人の政治家が、RIIAの共同会長になっている。カーディフのキャラハン卿、キャリントン卿、ヒルヘッドのジェンキンズ卿である。

【2】ロンドンの国際戦略研究所は、アメリカの戦略概念を操っている

ロンドンにある国際戦略研究所(IISS)は、王立国際問題研究所(チャタム・ハウス)の補助的な団体である。IISSは、イギリス少数独裁集団の利益にとって、必要不可欠と思われる世界の紛争を研究し、その指揮・統制を行っている。

IISSは、冷戦のまっただ中の1958年に創設された。現在では、NATOの新戦略概念を徐々に広め、“世界の警察”という役割を受け入れるようにアメリカに圧力をかけるという、傑出したシンクタンクとなっている。

ウォールストリートの投資銀行家であるジョン・トレインは、IISSが前回行った“戦略討議”に招かれた。トレインは、アフガニスタンのムジャヒディーンのパトロンであり、完全に英国びいきの“スパイ”である。 その討議において、トレインは冷戦後の世界に関する見解を発表した。彼は、1983年から86 年まで、マスコミ関係者、政府職員、銀行家たちが集まるニューヨークの“サロン”を主宰した。

IISSは、イギリスが、アメリカの戦略上の軍事概念に影響を与えるための中枢の一つとして見なされているようである。IISSは、そのための手段として、ニューヨークのCFR、そのほか多数の防衛問題シンクタンクと“特別な関係”を保っている。

IISSは、出版物を通して、幅広い層に対するアプローチを行っている。『ストラテジック・コメンツ』『アデルフィ・ペーパーズ』『サバイバル』、そして年次報告書『ミリタリー・バランス』、年一回発行のレファレンスブック『戦略研究所辞典』である。

IISSの年次報告書である『戦略概要1997-1998』には、次のように述べられている。

「アメリカは、アメリカに割り当てられた“世界の警察”という役割を受け入れるべきである。アメリカがなすべき唯一の選択は、国連やNATOなどの多国籍機関を通じて一方的に振る舞うか、あるいは、非公式な連立を通じて一方的に振る舞うか、ということである。」

「アメリカは、将来的に、今よりももっと多国家間的な方法で、利害の調整を取らざるを得なくなるだろう。アメリカにとっては、そのようなアプローチよりも、一方的なアプローチの仕方をした方が、同盟国とわざわざ協議する必要もなく、アメリカの好む政策を押し進めることができる。アメリカのリーダーシップの質が今後どうなるかということは、アメリカが危機に対処する際に、以上のような二つの相反する方法のどちらを選ぶかという賢さによって判断されることになるだろう。」

IISSの上層部のスタッフは、以下の通りである。

所長:ジョン・チップマン博士/副所長:ゴーダン・アダムズ/運営主任・総務部長:デビッド・キング大佐/研究主任:ジェラルド・シーガル博士

シーガルは、「欧米は中国に対して攻撃的な政策を取り、中国を包囲して、中国がお互いに争う小国家の集まりになるように仕向けるべきである」と主張して、名を上げた人物である。

【3】プロパガンダ帝国――ホーリンガー社

某カナダ人が、メディア帝国を使って、イギリスからアメリカ大統領への攻撃を加えている。それは、ビル・クリントンが大統領に宣誓就任した日から続いている。

そのカナダ人は、イギリス・カナダ・アメリカが、大西洋を越えた“北米自由貿易協定(NAFTA)”を結ぶという偽装のもとに、ウインストン・チャーチルの第二次世界大戦の“同盟”を復活させようとしている。

彼は、そのためのキャンペーンを一般に向けて行っている。これは矛盾するように見え、信憑性もないように見える。しかしそう見えようとも、これは真実である。以下の事実を考えてみてほしい。

コンラッド・ブラックは、ホーリンガー社メディア・カルテル(企業連合)の会長兼CEOである。

ホーリンガー社は、イギリスのテレグラフ社、『エルサレム・ポスト』『シカゴ・サン・タイムズ』のオーナーである。また、アメリカ全土で数百種類の日刊新聞、週刊新聞等を発刊している。カナダでも、全国版の日刊新聞を創刊したばかりである。

1998年7月6日、ブラックは、ロンドンの政策研究センターの年次総会で演説を行った。同研究所は、自由市場を掲げる急進的なモンペルラン協会の最も優れたシンクタンクである。

ブラックは、「イギリスの最後の選択――ヨーロッパかアメリカか?」というテーマで演説を行い、欧州連合を攻撃した。ブラックは、次のように述べている。「EUは、集産主義と非自由主義を推進し、我々国民の生活を過剰統制する最大の原動力である。イギリスは、欧州通貨同盟に加入する予定を中止し、大西洋を越えて拡張した“スーパーNAFTA”の一員となるように方針を変えるべきである。」

また、ブラックは“北米自由貿易協定”の名称を“北大西洋自由貿易協定”と改める提案を行った。

ブラックは、「イギリス以外のヨーロッパ諸国は、アメリカとカナダに対して特別な親近感を持っていない」と演説した。しかし、これは嘘である。

「イギリスは近代の歴史において、北米と劇的な親密さを持っている。しかし、他のヨーロッパ諸国は、わずかでもそれに匹敵するような親密さは持っていない。……NAFTAをこのように拡大すれば、貿易の分野において、どの点から見てもEUより優れている。これは、税金と社会支出を比較的抑えた、イギリスとアメリカの自由市場モデルに基づいている。アメリカは、主権に関して特に譲歩する必要はないし、他の国も同様である。」

その2年前、元イギリス首相マーガレット・サッチャーは、“ニューアトランティック・イニシアチブ(新太平洋構想)”の先駆けとなる“プラハ会議”について強調し、スーパーNAFTAの形成を呼びかけた。

サッチャーは、ホーリンガー社の国際顧問役員会の会長を務めており、ブラックは、ニューアトランティック・イニシアチブの創始者である。

ブラックは、政策研究センターでの演説以来、スーパーNAFTAを実現させるために、宣伝活動を続けてきた。

ブラックは、『デイリー・テレグラフ』のページを割いて、ブラック自身とサッチャー政権時代に国防大臣を務めたマイケル・ヘゼルタインとの討論を掲載した。ヘゼルタインは、イギリスは欧州通貨同盟に加入すべきであるという意見を述べていた。

この“ディベート”のテーマは、新しい単一通貨ユーロの将来と、イギリスとユーロの関係が今後どうなっていくかについてであった。

さらにブラックは、アメリカの政治ジャーナル『ナショナル・インタレスト』の1999年春の号に、『イギリスの大西洋の選択肢――そして、アメリカの賭け』というタイトルの記事を書いた。これは、彼が呼びかけている“現代の同盟”についての、さらに念入りな作品である。

●我々はイギリス生まれの大統領の誕生を見ることになるかもしれない

ブラックの自家製歴史家の一人であるポール・ジョンソンは、ホーリンガー社の『スペクテーター』誌の編集長で、『アメリカン・スペクテーター』のレギュラー寄稿者である。『アメリカン・スペクテーター』は、イギリスが主導して、“ゲット・クリントン”勢力のリーク情報を主に掲載している雑誌である。

ジョンソンは、アメリカ・イギリス、そしてカナダをはじめとする英連邦と同盟を作ることを呼びかけた。このばかばかしい宣伝記事は、『フォーブス』誌1999年4月5日号に掲載された。

『フォーブス』の発行者マルコム・フォーブス2世は、共和党の大統領推薦候補に立候補している人物である。そして、『フォーブス』の編集主幹は、レーガン政権時代の国防長官であったサー・キャスパー・ワインバーガーである。

ワインバーガーは、レーガン大統領に忠実に仕えながら、多くの問題に対処した。彼は、イギリスの二心・欺瞞性については全然理解していなかった。ワインバーガーは、政府の公職を退いた後に、ロンドンの“新たな冷戦”の有力な支持者として登場したのである。

ジョンソンは、『イギリスはなぜアメリカと手を結ばなければならないのか』という記事の中で、次のように書いている。

「手遅れになる前に、我々は、欧州連合の単一通貨に対して、まったく別の、革命的なシナリオを作ることを考えなければならない。イギリスに加えて、カナダ・オーストラリア・ニュージーランドをはじめとする英語圏諸国は、アメリカと手を結ぶべきである。そうすることによって、その他の国も、ヨーロッパの沈滞した状況や、うっとうしい国家統制主義を離れて、ダイナミックなアメリカ経済に参加するようになるだろう。」

「このようなことが実現するなどとは、とても考えられないとお思いだろうか。そんなことはない。20年前には、ドイツの再統合はないと思われていたし、ソ連が崩壊するとは誰も思っていなかった。世界はめまぐるしく変化しているのである。」

「イギリスとアメリカが連合を組むことになれば、史上最大の合併・吸収の取引となるだろう。どういう条件にすれば、その連合が成立するのだろうか。」

「イギリスが、51番目の州になりつつあるのは間違いないことを認識することから始めよう。5900万人の人口と、それに対応する富と資源を有しているイギリスは、少なくとも10州に相当する待遇を得るだろう。そして、こうなることが予想される。 ロンドン周辺諸州、サウスイースト、ウェセックス、東アングリア、ミッドランズ(イングランド中部諸州)、ランカシャー、ヨークシャー、スコットランド、ウェールズ、アルスターは、それぞれ2人の議員を上院に送る。彼らは上院で、最も同質で最大の議員連合を作る。イギリスの人口からすれば、イギリスは、カリフォルニア州とニューヨーク州を合わせたよりも、多くの議員を下院に送ることが可能となる。

アメリカの大統領選挙では、カリフォルニアとニューヨークで多数の支持を得られなかったら、当選することは不可能である。同じように、イギリスの各州が協力し合えば、誰が大統領になるかについて、確実に予測できる。我々は将来、イギリス生まれの政治家が大統領になるのを見ることになるかもしれないのである。」

ジョンソンは、カナダを新しい連合に加えることを提案している。カナダの各州から2人の議員をアメリカ上院に送り、下院の議席については、カリフォルニアと同じだけの数をカナダに与える。

ジョンソンは、オーストラリアとニュージーランドも将来的に加えるのではないかと思われる。

ブラックとジョンソンが遠回しに“合併”と呼んでいるものは、近代史における最大の、敵国による乗っ取りと何ら変わらないのである!

●英米連邦の情報戦争のABC

ホーリンガー社の今日の状況はどうだろうか。

ホーリンガー社は、第二次世界大戦中に、イギリス戦争マシーンのフロント会社として創設された。

1940年、エドワード・プランケット・テイラーは、軍需供給相クラレンス・ディケーター・ハウによって、イギリス諜報機関にスカウトされた。テイラー一家は、アメリカの禁酒法時代(1920-33)に密輸業を営んでいた。ハウは、E・P・テイラーの密輸業者としての経験を買って、アメリカのドルをイギリスに流れ込むようにさせるという仕事に就かせた。

当時のテイラーの仲間には、コンラッド・ブラックの父、ジョージ・モンタギュー・ブラックがいる。テイラーとその仲間は、イギリス政府のフロント会社‘戦時物資供給社’を作り、その会社を通して利益を上げていた。当時の『ニューヨーク・タイムズ』は、これについて、「アメリカ経済とカナダ経済の事実上の合併である」と述べている。

戦争が終わる頃、テイラーと共同経営者たちは、13億ドルを使って、アルグス社を設立した。その金は、彼らがイギリス政府に武器を調達することによって蓄えたものだった。

アルグス社は、重要な原材料を扱っている会社を買収し続けた。カナダで最大の農業用機材製造会社マッシー・ファーガソン社も買収した。

コンラッド・ブラックの父親とテイラーは、コンラッド・ブラックにアルグス社を継がせるために、彼を仕込んだ。

コンラッド・ブラックは、1970年代に会社を継ぎ、会社の名前をホーリンガー社と改めた。そして、原材料と製造関係の子会社は売却した。その時から、ブラックは世界中のメディアを手中に収め始めたのである。

その努力によって、ホーリンガー社は、今日英語圏で最大の出版メディアカルテルを形成しているのである。

アルグス社の資産を売却して得た資金を使って、ブラックは、『デイリー・テレグラフ』の発行元であるテレグラフ社を買い取り、テレグラフ社を100%掌握した。この時の買収に使った資金は、アルグス社の資産だけではなく、リー・カイシンからの寄付も含まれている。

彼の家族は、代々香港上海銀行の取締役会のメンバーとなっている。この香港上海銀行は、東アジア市場のヘロイン銀行である。

『デイリー・テレグラフ』は、ロンドンで最大の新聞であり、イギリス王家のお気に入りである。ブラックがテレグラフ社を買収してから、『デイリー・テレグラフ』は、直ちにマーガレット・サッチャー首相の代弁紙となった。

ブラックは、イスラエルの一流の英字日刊新聞である『エルサレム・ポスト』を買収し、100%支配下に置いた。そして、『エルサレム・ポスト』の方針を変更し、大イスラエルを掲げるリクードの狂人たちを支持し始めたのである。例えば、“レバノンの虐殺者”外相アリエル・シャロン将軍などである。

また、ホーリンガー・カナディアン・パブリッシング・ホールディングズ社は、カナダ中の日刊・週刊新聞の買収をし始めた。同社は、ホールディングズ社が全面的に所有しているスターリング・ニューズペーパー社とサウサム・グループを通じて買収を進めた。

アメリカでは、シカゴグループを通じて、240種類の日刊・週刊新聞を買収した。『シカゴ・サン・タイムズ』『ゲーリー』、インディアナ州の『ポスト・トリビューン』などである。また、コミュニティ・ニュースペーパー・グループも買収した。

さらにホーリンガー社は、1828年から続いているイギリス支配者層の雑誌『スペクテーター』の買収も行った。これは、ホーリンガー社がテレグラフ・グループ社を買収した少し後のことである。

1990年7月9日、『スペクテーター』は、扇動的な反ドイツの記事を掲載した。その記事を書いたのは、サッチャーの貿易産業相ニコラス・リドリーであった。

リドリーは、ヘルムート・コール首相が、ドイツの再統一に向けたバックアップを行っていることについて、激しく非難していた。リドリーは、コールはアドルフ・ヒトラーと同じだと主張し、再統一したドイツを“第四帝国”と呼んでいた。その記事は論争を巻き起こし、リドリーはまもなく辞職に追い込まれた。

サッチャーは、『回顧録――ダウニング街の日々』の中で、「ドイツの再統一を妨害するためには何でもやるというのが、大英帝国の方針である」と認めている。リドリーは、単に、サッチャー、ブラック、英米連邦の指令を受けていたにすぎないのである。

●実力者グループ

ホーリンガーとその子会社の取締役会、顧問委員会には、英米連邦実力者グループの正真正銘の名士たちが名を連ねている。ブラックのように、政策の形成に携わっているような人物から、アングロ・イスラエルのスパイ、リチャード・パールのような“農業労働者”まで様々である。以下のリストは、その中の一部である。

○コンラッド・M・ブラック

カナダ枢密院、クイーンズ・カウンセル、ホーリンガー社/ホーリンガー・インターナショナル社/ホーリンガー・カナディアン・パブリッシング・ホールディングズ社/テレグラフ・グループ社/サウサム社 以上の会社の取締役会長兼CEO、1001ネーチャー・トラスト、ニューアトランティック・イニシアチブ

○バーバラ・アミール・ブラック

コンラッド・ブラックの妻、ロンドン・エディトリアル副会長、ホーリンガー社取締役、ホーリンガー・インターナショナル社取締役

○R・ドナルド・フュラートン

カナダ帝国商業銀行経営委員会会長、ホーリンガー社取締役

○マーガレット・サッチャー男爵夫人 LG,OM

グレートブリテン&北アイルランド首相(1979-90)、ホーリンガー・インターナショナル社上級国際顧問

○ヴァレリー・ジスカール・デスタン 元フランス大統領(1974-81)、ホーリンガー・インターナショナル社顧問

○ピーター・ルーパート・キャリントン卿 KG,GCMG

ホーリンガー・インターナショナル社上級国際顧問、テレグラフ・グループ社取締役

○ヘンリー・A・キッシンジャー KCMG

元アメリカ国務長官、元大統領外国情報諮問委員会委員、ホーリンガー・インターナショナル社上級国際顧問兼取締役

○ジョバンニ・アニェリ博士

フィアット社名誉会長、ホーリンガー・インターナショナル社国際諮問委員会

○ドゥエイン・O・アンドレアス

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社会長、ホーリンガー・インターナショナル社国際諮問委員会

○デビッド・ブリンクリー

ABCニュース上級特派員(1981-97)、ホーリンガー・インターナショナル社国際諮問委員会

○ウィリアム・F・バックリー

『ナショナル・レビュー』無任所編集主幹、ホーリンガー・インターナショナル社国際諮問委員会

○ニュート・ギングリッチ

元アメリカ下院議長(1995-98)、ホーリンガー・インターナショナル社国際諮問委員会

○ハンソン卿

ハンソン社(ロンドン)会長、ホーリンガー・インターナショナル社国際諮問委員会

○リチャード・パール

アメリカ国防相次官補(国際安全保障政策担当)1981-87、アメリカン・エンタープライズ研究所上級特別研究員、ホーリンガー・インターナショナル社国際諮問委員会兼取締役、エルサレムポスト・パグリケーションズ社取締役、ホリンガー・ディジタル社会長

○ジェイコブ・ロスチャイルド卿

ジェイコブ・ロスチャイルド・ホールディングズ社会長、ホーリンガー・インターナショナル社国際諮問委員会

○ポール・A・ボルカー

ジェームズ・D・ウォルフェンソン社会長(1988-96)、アメリカ連邦準備制度議長(1979-87)、三極委員会北アメリカ議長

○リチャード・バート

インターナショナル・エクイティ・パートナーズ会長、ソ連との戦略兵器削減交渉における主任交渉官、ホーリンガー・インターナショナル社取締役

○A・アルフレッド・トーブマン

トーブマン社会長、サザビーズ・ホールディングズ社会長、ホーリンガー・インターナショナル社取締役

○チェルシーのウェイデンフェルド卿

ウェイデンフェルド&ニコルソン社(ロンドン)会長、ホーリンガー・インターナショナル社取締役、エルサレムポスト・パブリケーションズ社取締役

○クランボーン子爵

元イギリス上院院内総務、テレグラフ・グループ社取締役

○ルーパート・N・ハンブロ

JOハンブロ社会長、元イギリス特別作戦執行部役員、テレグラフ・グループ社取締役

○ヘンリー・N・L・ケスウィック

マテソン社会長、ジャーディン・マテソン・ホールディングズ社(ロンドン)会長、テレグラフ・グループ社取締役

○ワートナビー卿

英国航空社長、バブコック・インターナショナル・グループ社(ロンドン)社長、テレグラフ・グループ社取締役

○ユーエルのローリンソン卿

枢密院、クイーンズ・カウンセル、イギリス法務次長(1962-64)法務総裁(1970-74)

○サー・イーヴリン・ロスチャイルド

N・M・ロスチャイルド・アンド・サンズ社(ロンドン)、テレグラフ・グループ社取締役

○レイモンド・G・H・セイツ

リーマンブラザーズ社上級専務理事、元駐イギリス・アメリカ大使、テレグラフ・グループ社取締役

○シュロモ・ガジット少将

テルアビブ大学ジャッフェ戦略研究センター上級研究員、イスラエル軍事情報機関長、エルサレムポスト・パブリケーションズ社取締役

http://www.idaten.to/meikyu/a062.html

(転載終わり)

[7056] ニューズコーポレーションのボードに。 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/17(Mon) 21:27:31http://www.newscorp.com/corp_gov/bod.htmlAndrew S.B. Knight

Director

Rothschild Investment Trust C.P.

こんなひとが。

しかし、これだけでしょうか。なんだか人脈的に薄いように思います。ニューズコーポレーションくらいだったら、もっと凄い人間が重役になっていると思ったんですが。

ニューズコーポレーションVSソロスという構図があるでしょうね。

ということは、ロスチャイルド人脈もそうとう割れていると言うことです。

[7055] この3本は面白かったです。とくに3本目 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/17(Mon) 20:45:13The Hawks Loudly Express Their Second Thoughts

By JOHN TIERNEYPublished: May 16, 2004

http://www.nytimes.com/2004/05/16/weekinreview/16tier.html?pagewanted=all&position=

Canadian Group Is Said to Seek Small but Special Israeli Daily

By JOSHUA MITNICK

Published: May 17, 2004

http://www.nytimes.com/2004/05/17/business/worldbusiness/17post.html?pagewanted=all&position=

Springer's chance for global growth

Nicola Clark IHT

http://www.iht.com/articles/520134.html

Bidders circle Jerusalem Post

Joshua Mitnick NYT Monday, May 17, 2004

http://www.iht.com/articles/520177.html

[7054] 米大統領選挙待ちでしょうか 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/17(Mon) 20:16:24(貼りつけ開始)【政治】小沢氏、年金未加入期間があったとして代表辞退

民主党の小沢一郎代表代行は17日、自身に国民年金未加入期間があったことが分かったとして、新代表の就任を辞退することを決めた。

国会議員に加入が義務付けられる以前の1980年4月から86年3月までの6年間が未加入だった。小沢氏は「これでは小泉純一郎首相の未加入問題を追及できない」と説明しているという。

民主党は18日夕、党本部で両院議員総会を開催し、小沢氏を代表に選出する予定だった。菅直人代表の辞任に伴う民主党の代表選びは、振り出しに戻った形だ。

小沢氏は昨年9月に旧自由党を解党し民主党に合流したばかり。

小沢氏は、菅氏の辞意表明を受け後任人事の調整に当たった岡田氏から代表就任を要請され、14日に受諾した。その際、小沢氏は党規約通りに代表選を実施するよう求め、執行部も受け入れたが、ほかに立候補の動きはなく、両院議員総会では小沢氏の当選が無投票で承認される見通しだった。

★政治家としてけじめをつける必要が−新代表に岡田氏推す

記者会見で、国民年金の未加入期間について1980年4月から86年3月までの6年間であることを明らかにした。

さらに、小沢一郎氏は17日夜の記者会見で、「年金不信は頂点に達しており、政治家としてけじめをつける必要がある。民主党代表になることはふさわしくないと考えた。深く反省している」と述べた。

新代表には、岡田克也幹事長を推す考えを党幹部に伝えた。

http://www.sanspo.com/sokuho/0517sokuho058.html

(貼りつけ終わり)

http://www.asahi.com/politics/update/0517/007.html

この公表に小沢氏の計算が仮にあるのだとすれば、あるのだとすれば、

小沢氏もそうとうしたたかですね。これが小沢氏の政治手法か・・・。

今回の代表選の任期は所詮、9月まで。小泉訪朝には成果がでそうなので、この時期に代表になるのはあまり得策ではない。小沢氏は岡田幹事長を捨て駒にしたということになる。(まさか、小泉訪朝が失敗に終わりそうなのがわからなかったら出るということはさすがになかったでしょうが。年金の加入云々は社会保険庁に調べたら一発でわかることだし、週末に民主党の未加入者リストを公表している。小沢サイドが把握していないはずはない)

やはり小沢氏は「次の衆院選」で天下を狙っているとみられる。米が民主党政権になれば勝負にでるが、ブッシュ続投なら勝負に出ないという作戦かも。マケイン−ケリーチケットはないかもしれないけど、ブッシュ−マケイン チケットと言うのはありませんかね。ラムズフェルドの首は、今週の『ニューヨーカー』も飛ばせないか??

コンラッド・ブラックの帝国が崩れ始めていますね。マードックは安泰みたいだけど。まあ、でも別のユダヤ系が買うみたいですけど。ツァイトの持ち株2割は、カリフォルニアのユダヤ系投資会社が握っていると、今日のIHTに書いてありまして、エルサレムポスト(ホリンジャー系)はこのツァイト・グループとKKRの争いになりそうですね。

[7053] Re[7052]: むむむ、このサイト便利です。 投稿者:YS 投稿日:2004/05/17(Mon) 13:51:15>イラク戦争の「主犯」はたぶん、シュルツさんシュルツが主犯のひとりであることは間違いないと思いますよ。

ただ、「なぜ?」に対する説得力のある回答がなかなかみつからないですね。

しかし、結果としてイラク戦争を振り返れば、

欧州勢にとっても◎の評価になるのかもしれません。

あくまでも戦略だったのかもしれませんが、

マケインは2000年の大統領選でキリスト教右派を攻撃しました。

またネオコンにマケイン・シンパがいるのも事実です。

従ってマケインがケリーに付けば、ネオコンが割れる可能性があります。

またバイブルベルトの票も割れますね。

このあたりがバイデンの狙いなのかも。

実際にはマケインがケリーの副大統領候補になる可能性は0に近いですが、

「米国分裂の回避」が米国にとってなによりも優先すべき問題となってくれば、

ますます待望論は高まるでしょう。

特にこれから保守系メディア(WSJがいいかな)に

変化が出てくると思います。

ニュースになると踏めば、フォックスも追従するかもね。

かつてロックフェラー vs パット・ロバートソンなんてのもありましたが、

今一度振り返ると面白いかもしれません。

パウエルもマケインもロックフェラー・リパブリカンの臭いがします。

下の記事をおさらいすればいいかも。

McCain's Senior Team

http://www.insightmag.com/news/2000/03/13/CoverStory/Mccains.Senior.Team-215404.shtml

[7052] むむむ、このサイト便利です。 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/17(Mon) 10:53:19http://www.badcorp.com/main.cfmトヨタもバッドコープになっているのは悲しかったけど・・・。

YSさんへ

このションバーガー教授の本は、副島所長の自宅で見ました。でもたぶん図書館にあると思います。

軍隊なき占領の元ネタ本ですよね。ションバーガーさんや、ロバーツさんには悪いけど、やはり冷戦終わるまでは、必要悪だったと思うんですよね。

いまターちゃんについて本を集めているのですが、本当にあの人は自分の文章を書かないですね。下田会議の本などにも、監修として名前は出しているけど、自分の文責で文は載せないんですね。

イラク戦争の「主犯」はたぶん、シュルツさんじゃないかと思います。

ラルーシュの本で、比較的まともな文章があって、これが、シオニスト人脈を漁っているのですが、これを図表にしていて面白かったです。

どうも、親イスラエルのバルカングループ(ウルフィ、パール、ライスが主要メンバー)でこれが人脈的に国防政策委員会(パール、キッシンジャー、ウールジー、J・シュレジンジャー、ダン・”ポテト”・クエール)と重なりを見せています。Committee for the Liberation of Iraq にはシュルツさんも名前があるし、さすがにマードックは直接は名前がないけれど、PNAC人脈からたどれる。笑えるのは、PNACは、AEIのビルの5Fにあるんですよね。これでPNACの影響を低めにみる古森さんはある意味でスゴイ!CLIには、バーナード・ルイスも入っているのですか。この人が、ハンチントンの前に「文明の衝突」を、1990年の「アトランティック」で言い始めたとラルーシュの本には書いてありました。

ただ、ラルーシュの言うような、レオ・シュトラウスの影響力については未だにカッコつきにしておきたいと思います。レオよりも、ブルームとウォルフステッターの悪影響があるんじゃないかな。レオの弟子には不肖の弟子が多かったということで。だって、ラルーシュの解釈だと、レオは「自然法派」になりません。実定法派になってしまいますから、正反対なんですよ。カール・シュミットを尊敬していたというのも、確証が得られないし。

ラルーシュの本人の文章は、意味不明なところが多いんですが、EIRのライターのジェフ・スタインバーグのレポートは興味深かったです。

ニューリパブリック誌の方から、民主党指導者委員会(DLC)をネオコンに近づけようとしていて、その人脈として、リバーマンと渦中のマケインさんが入っている。そして、この二人は、「イラク自由化法」の共同提出者とくれば、マケインも要注意かもしれないです。マケインとファンダメンタリストのとつながりって薄いのかな??

What Must Come Next

By John McCain and Joe Lieberman

Sunday, May 16, 2004; Page B07

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A30045-2004May15.html

hirosさんへ

ああ、なるほど、そういう笑いだったんですか。リスニング力を身につけないといけないな・・(苦笑)

録画したので見直してみます。

しかし、このパウエルの側近さんは首でしょうかね。ラサートはこのあとの番組にも出ていましたね。

[7051] Re[7049]: the "vicious rift" dividing America 投稿者:YS 投稿日:2004/05/17(Mon) 10:24:12共同〜産経記事背景にあるのはキリスト教右派包囲網。

これが日本に波及し、創価学会包囲網が形成される可能性があるな〜

やはり小沢有利か。

副大統領候補はマケイン氏 米民主党実力者が推す

http://www.sankei.co.jp/news/040517/kok031.htm

[7050] アルルさんへ 投稿者:YS 投稿日:2004/05/17(Mon) 10:03:41お持ちかもしれませんが、一応紹介しておきますね。

入手するの大変かもしれない。

我が家に一冊あるよ。

占領1945〜1952―戦後日本をつくりあげた8人のアメリカ人

ハワード・B・ショーンバーガー (著), 宮崎 章

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4788794411/qid=1084755381/sr=1-2/ref=sr_1_8_2/249-0496222-6057134下に詳しく紹介されています。

http://www.c20.jp/text/hs_senry.html

第1章 ジョセフ・C・グルー ――天皇と占領計画

第2章 ダグラス・マッカーサー ――平和をもたらす者と大統領職

第3章 T・A・ビッソン ――占領下の日本における改革の限界

第4章 ジェームズ・S・キレン ――占領下日本におけるアメリカ労働界の冷戦

第5章 ハリー・F・カーン ――アメリカ外交におけるジャパン・ロビー

第6章 ウィリアム・H・ドレーパーJr. ――第80連邦議会と日本の「逆コース」の起源

第7章 ジョセフ・M・ドッジ ――世界経済への日本の統合

第8章 ジョン・フォスター・ダレス

――対日講和条約交渉におけるアメリカ軍基地・再軍備・中国問題

おわりに

[7049] the "vicious rift" dividing America 投稿者:YS 投稿日:2004/05/17(Mon) 09:16:46僕の本の評価、上がるかな〜 笑

面白い記事だから、全文貼り付けますね。McCain Urged to Join Ticket with Kerry

Sunday, May 16, 2004 2:26 p.m. ET

http://wireservice.wired.com/wired/story.asp?section=Breaking&storyId=865256&tw=wn_wire_story

WASHINGTON (Reuters) - Sen. Joseph Biden, a senior Democrat, on Sunday urged Republican Sen. John McCain to run for vice president with the Democratic hopeful, Sen. John Kerry, in order to heal the "vicious rift" dividing America.

McCain, of Arizona, "categorically" ruled out standing with Kerry, but Biden, the top Democrat on the Senate Foreign Relations Committee, said he had no second choice.

"I'm sticking with McCain," Biden said.

"I think John McCain would be a great candidate for vice president," Biden, from Delaware, said on NBC's "Meet the Press," where the two senators appeared together to take questions on Iraq and other subjects.

"Do I think it's going to happen? No," he said. "But I think it is a reflection of the desire of this country and the desire of people in both parties to want to see this God-awful, vicious rift that exists in the nation healed, and John and John could go a long way to heal in that rift."

McCain, chairman of the Senate Commerce Committee and in line to take over the Senate Armed Services panel in two years, endorsed Biden's call for bridging the political gap between Democrats and Republicans.

"There's too much partisanship in America, and there's too much partisanship in the Senate," he said. "And we're not doing our job as our constituents expect us to do."

"I will always take anyone's phone calls," McCain said of any call he might get from Kerry, a fellow decorated VietnamWar veteran. "But I will not, I categorically will not do it."

Kerry said on Wednesday that McCain would be his first choice to replace Donald Rumsfeld, President Bush's secretaryof defense now wrestling with the Iraqi prisoner abuse scandal.

[7048] Re[7047]: いやビックしました 投稿者:Hiro 投稿日:2004/05/17(Mon) 07:03:57実は、Powellの後にSen. John McCainとのインタビューがあり、John Kerryの副大統領候補になるのはどうかと聞かれ、(Powellのインタビューみたいに)「カメラを椰子の木の方に向けて欲しい。」と冗談で切り返し、一同大笑いしていました。そういうところが、McCainが民主党からも人気がある理由でしょう。

[7047] いやビックしました 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/17(Mon) 01:35:17BLEEP THE PRESS: CAMERA MOVED OFF POWELL DURING RUSSERT GRILLING; AIDE ATTEMPTED TO CUT OFF INTERVIEW

Sun May 16 2004 10:45:35 EThttp://drudgereport.com/flash.htm

[7046] ベネズエラ大統領が米大統領非難 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/16(Sun) 19:52:16「時事通信」から貼り付けRC:過去にクーデター騒ぎがありました。

(貼り付け開始)

「イラク人虐待で法王の許し請え」=ベネズエラ大統領が米大統領非難

【サンパウロ15日時事】南米ベネズエラからの報道によると、同国のチャベス大統領は14日、ブッシュ米大統領は米兵によるイラク人虐待について、ローマ法王に許しを請うべきだと語った。ブッシュ大統領は6月4日にイタリアを訪れる際、ローマ法王ヨハネ・パウロ2世と会談する。

チャベス大統領は、法王庁内部でも虐待問題に対する批判が高まっているとした上で、「彼がカトリック教徒でないにせよ、バチカンで神の許しを請うべきだ」と指摘。「法王の前にひざまずき、イラク人だけでなく世界中の人々に謝罪しなければならない」と非難した。 (時事通信) [5月16日9時0分更新]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040516-00000922-jij-int

(貼り付け終了)

過去記事

http://snsi-j.jp/boards/past.cgi?room=info&mode=find&word=%A5%D9%A5%CD%A5%BA%A5%A8%A5%E9+%A5%C1%A5%E3%A5%D9%A5%B9&cond=AND&view=10

[7045] 古森さんのお叫び!! 投稿者:YS 投稿日:2004/05/16(Sun) 17:15:142004年05月16日(日)

米軍女性暴行…実はポルノ・サイト転写 ボストン紙、ミス認める

http://news.goo.ne.jp/news/sankei/kokusai/20040516/KOKU-0516-03-03-24.html▼いい記事だと思うけど、

一応この辺も押さえておかないとね。

Joseph Farah

http://www.acpr.org.il/people/jfarah.html

Joseph Farah, an Arab-American, is founder, editor and chief executive officer of WorldNetDaily.com, the leading independent English-language Internet newssite. He is also a weekly columnist for the International Edition of the Jerusalem Post. The former editor-in-chief of the Sacramento Union has written for the Los Angeles Times, Chicago Sun-Times, Wall Street Journal and dozens of other publications. In 1996, he co-authored with Rep. Richard Pombo This Land Is Our Land for St. Martin's Press.

[7044] Re[7043]: なんだかビデオと全然違うような・・・ 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/15(Sat) 22:04:12「ヤフーニュース(時事通信)」から貼り付け(貼り付け開始)

息子の死、「ブッシュのせい」=「処刑」男性の父が政権批判−米

【ニューヨーク13日時事】イラクで武装勢力に拘束され、殺害された米国人ニック・バーグ氏の父親は13日、ペンシルベニア州ウェストチェスターの自宅で地元ラジオに対し、「息子は、ジョージ・ブッシュ(大統領)とラムズフェルド(国防長官)の罪のせいで死んだ」などと述べ、ブッシュ政権への怒りをあらわにした。

父親のマイケル・バーグ氏はこの中で、イラク侵攻や、テロ捜査の権限強化などを定めた愛国法などの政策を痛烈に批判。「わたしが育った米国とは違う」と述べ、自ら反戦団体に加入したことを明らかにするとともに、自宅の庭に反戦のメッセージが書かれたプラカードを立て掛けた。 (時事通信) [5月14日9時1分更新]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040514-00000490-jij-int

(貼り付け終了)

処刑直前の写真

処刑直前の写真

ユダヤ系米国人 ニック・バーグ氏の写真集

http://news.search.yahoo.com/search/news/?c=news_photos&p=%22Nick+Berg%22

ビデオは以下のサイトで見られます。

http://www.ogrish.com/

Yes, I agreeを選択後、

beheading of the American civilian in Iraq.

ここをクリック→DOWNLOAD IT HERE

[7043] なんだかビデオと全然違うような・・・ 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/15(Sat) 14:18:25

若い頃の写真だったら、矛盾はないのかもしれないですが・・・。

これ。

http://www.progressivetrail.org/articles/040513Nimmo.shtml

英軍虐待写真は偽物、デイリー・ミラー紙が編集長解任

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040515i103.htm

[7042] Re[7041]: 関連記事 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/15(Sat) 11:48:23>Agence France-Presse (AFP)ってところがいいですな〜「反戦ドットコム」から貼り付け

RC:『フランス革命の省察』を著したエドマンド・バークの言葉です。「正義の名」において、違法が罷り通っては困ります。「正義のための戦い」や「魔に勝つ」は最終的には「独善」になるようです。

(貼り付け開始)

All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.

―Edmund Burke

試訳:悪に勝つのに必要なのは、善人たちが何もしない事である。

―エドマンド・バーク

http://www.antiwar.com/quotes.php

(貼り付け終了)

[7041] 関連記事 投稿者:YS 投稿日:2004/05/15(Sat) 01:28:24Agence France-Presse (AFP)ってところがいいですな〜Pope To Fault Bush On Iraq

Friday, May 14 2004 @ 06:36 AM Central Daylight Time

Contributed by: Admin

Views: 66

http://www.turks.us/article.php?story=20040514063607799

[7040] あららら 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/15(Sat) 00:43:00ハゲタカ手法嫌う?三菱自動車リップル蹴る

国内投資ファンドが2000億を支援 http://www.zakzak.co.jp/top/2004_05/t2004051404.html

[7039] ブッシュ大統領、6月に2回欧州訪問 投稿者:ロシアチョコレー 投稿日:2004/05/15(Sat) 00:22:09「ヤフーニュース」から貼り付け(貼り付け開始)

<米国>ブッシュ大統領、6月に2回欧州訪問

マクレラン米大統領報道官は10日、ブッシュ大統領の6月の外遊日程2件を発表した。米ジョージア州で開くサミットをはさむ形の外遊で、同月末に主権移譲を控えたイラク情勢が最大の懸案になるとみられる。大統領はまず6月4日にイタリアを訪問しベルルスコーニ首相らと会談、バチカンでローマ法王とも会う。 (毎日新聞) [5月11日13時50分更新]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040511-00003065-mai-int

(貼り付け終了)

WCRP日本委員会

http://www.wcrp.or.jp/jpn/index.htm

日本委員会 理事会・評議員会 一覧

http://www.wcrp.or.jp/jpn/web/bri/info/ex.htm

>[7037]Re[7036]: 菅元代表 の欧州歴訪 投稿者:YS さんへ

RC:創価学会は昔、「東の立正佼成会、西の天理教」を撲滅する宣言をあの人が出していました。「ヤフーBB事件」の竹岡誠治は昔、「立正佼成会分断作戦」を担当していました。積年の恨みがあるようです。

http://www.geocities.jp/mksutra/takeoka.html

創価学会と立正佼成会で検索

http://snsi-j.jp/boards/past.cgi?room=ikeda&mode=find&word=%CE%A9%C0%B5%B8%F3%C0%AE%B2%F1+%C1%CF%B2%C1&cond=AND&view=15

[7038] 英国・欧州派の動きに注目 投稿者:YS 投稿日:2004/05/14(Fri) 13:16:16民主党の英国訪問は延期になるのかな?

行った方が面白そう。イラク絡みで更にでかい事件が起こると

日英蘭同時撤兵なんてこともあったりして。

または年金絡みと北絡みで小泉の運が尽きるのかも。

このあたりですでにバチカンあたりから情報が流されてるんだろうなぁ

鍵を握るのは、民主、自民の日英議連になるかもね。

うまくやれば、日本でも民主党政権が誕生するかもしれない。

2004年04月14日(水)

民主党の日英議連発足 5月下旬に英国訪問へ

http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/seiji/20040414/20040414a1540.html

政界の右傾化に懸念 河野氏、丁寧答弁も要求

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040428-00000174-kyodo-pol

[7037] Re[7036]: 菅元代表 の欧州歴訪 投稿者:YS 投稿日:2004/05/14(Fri) 12:31:57この報告書こっそり見てたんですが、

ここが面白いですよね。○ 「世界宗教者平和会議」(WCRP)などにおける立正佼成会の庭野日敬開祖

を始めとした日本の宗教界の平和への取り組みを高く評価している。

○ 平和の実現に向けた宗教界の努力に敬意。庭野日敬氏の宗教団体である立

正佼成会とは民主党も交流がある。民主党としても、平和の実現のために、

諸宗教間と政治との対話に貢献できるよう具体的な可能性を相談しながら

検討していきた。

立正佼成会 vs 創価学会の対立があるかもね。

ロシアチョコレートさんなんかはどう思います?

[7036] 菅元代表 の欧州歴訪 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/14(Fri) 11:52:00いまとなっては・・・ですが。(一部貼り付け開始)

2004年5月8日

民主党欧米訪問代表団報告

http://www.dpj.or.jp/seisaku/unei/image/BOX_UN0169.pdf

民主党欧米訪問代表団

(報告書)

1)期 間

2004年4月29日(木)〜5月6日(木)(7泊8日)

2)訪問先

国連本部(米国ニューヨーク)、バチカン市国(ローマ法王庁)、イタリア、

スウェーデン、ノルウェー

3)代表団メンバー

団長 菅 直人 民主党代表

副団長 荒井 聰 民主党役員室長

事務局長 藤田 幸久 民主党国際局長

団員 前原 誠司 民主党「次の内閣」外務大臣(米国日程のみ)

肥田 美代子 民主党男女共同参画委員会委員長

小川 勝也 民主党参議院政策審議会長

事務局 樋口 博康 民主党役員室部長代理

鈴木 賢一 民主党国際局・調査局副部長

鈴木 恒一 民主党国民運動委員会 嘱託カメラマン

宮永 重 警視庁代表警護官

4)目 的

○ テロとの戦い及びイラク問題における国際的な動きなどをふまえて、国際

協調の枠組み、特に真に国連主導の平和構築に向けて、国連本部や、和平

外交を推進するスウェーデン、ノルウェー、ローマ法王庁などの首脳及び

幹部との意思疎通と連携・協力を深め、可能な限り野党外交で貢献するこ

と。

○ 日本として将来可能な国際貢献のあり方や方策を検討するため、北欧諸国

の国連待機部隊などの現状を把握すること。

○ 今わが国の最大課題である年金制度改革を、本当に国民生活に資し、国民

が受け入れられる抜本的、かつ長期的な制度改革にするよう、党派を超え

た政治的合意プロセスなどについてスウェーデンの経験・実例などを把握

すること。

6)訪問の意義と成果

○ 現在、世界の最重要課題であるイラク問題の中心的役割を果たしている国

連のアナン事務総長及びブラヒミ特別顧問と、国連重視の政策を推進して

いるスウェーデン、ノルウェー両国首相、イタリア野党の党首、ローマ法

王庁の閣僚などとの直接対話を行い、直近の多元的情報収集を行なうとも

に、真の国連主体によるイラク問題解決の枠組みについて、民主党の立場

と具体的政策を表明する事ができた。

○ 真の国連中心外交と平和構築の包括的プロセス実現のために取り組んでい

るスウェーデン、ノルウェーの首相、ローマ法王庁の主要な閣僚らと、テ

ロとの戦い、中東、スリランカやミャンマーなどでの和平外交のあり方や、

国連待機部隊制度などについて詳細な情報収集ができた。その結果、国際

機関、各国政府、政党及び議員、NGO による国際的な協力分業体制の中で

の日本外交のあり方及び民主党としての政党外交のあり方を模索すること

ができた。

○ 国民が受け入れ、真に安心・信頼できる年金制度を作りあげた、政治的な

合意形成プロセスについて、スウェーデンの超党派による全会一致方式の

委員会の役割や「オレンジ色の封筒」による国民に対する年金受取額の情

4

報提供などの実例を直接詳細に聞くことができ、わが国の抜本的な年金制

度改革のあり方について大きな示唆を得た。また、年金制度の一元化にお

ける被雇用者と自営業者との統一について、所得比例制度や保険料徴収体

制の具体的効果を聞き、民主党の年金制度改革案の比較優位性について確

信をえた。

○ これまでのわが党の外交的な成果として、国連事務総長への代表からの書

簡、現地に本部を構えてのコソボやアフガニスタンの人道支援やイラク人

質解放支援の積み重ね、及び定期的な英文メールマガジン及びFAXニュ

ースの発信、在日外国特派員との交流などによって、民主党の平和外交へ

の取り組みが海外や在京大使館で評価されており、政権交代しうる二大政

党の一方としての認知が高まっている。これらの政党外交のさらなる推進

が不可欠である。

7)欧米訪問代表団をふまえての今後の検討課題

○ 国連本部、バチカンとの連携を推進するための、党内に「国連支援議員連

盟」、及び「バチカン支援議員連盟」などの設立の検討。

○ 欧州等で政権党の圧倒的多数を占め、民主党の立場に近い各政党との相互

理解と協力関係促進のために、党関係機関・組織による「社会主義インタ

ー」へのオブザーバー参加の検討。

○ 各国の在京大使館などとの人的なネットワーク作りの意識的な強化と、そ

れらの党外交における有効活用の具体化について検討。

○ 国内外への党の外交姿勢・政策などの発信や活動をさらに強化するための

党の国際広報機能、外交・情報収集機能、事務局体制の強化の検討。

8)主要会談概要

ヘンリー・キッシンジャー博士との会談( 非公開)

日時:2004年4月30日(金)10:00〜10:30

○ 国際社会において、いかに民主主義を広げていくか、各国の歴史や分化も

生かした民主化プロセスについてのキッシンジャー氏の見解を聞く。

○ イラク情勢、さらに中東・パレスチナ問題に関する意見交換。

○ 日米関係、特にその双務性に関して意見交換を行った。

○ 歴史家としての視点が強調された。

5

(キッシンジャー博士を囲んで。写真:鈴木恒一カメラマン 以下同様)

コフィー・アナン国連事務総長との会談

日時:2004年4月30日(金)11:00〜11:40

場所:国連本部 事務総長室

○ 新たな国連安保理決議の内容と採択時期について

Ø 2月の訪日以降、ブラヒミ氏をイラクに派遣。政権移譲に向けて調査。

Ø 5月末をめざして大統領、副大統領2名、首相などからなるイラク人

による暫定政府を樹立。

Ø 2005年1月の選挙に向けてイラク人による独立した選挙管理委員

会を設立し、法的な枠組みを作る。

Ø 新たな国連安保理決議は、国連の役割、治安維持にあたる多国籍軍の

権限と役割、地域との関係、新暫定政権のあり方などについて明確に

規定。

Ø 同決議は、5月末あるいは6月はじめまでには採択する見込み。

Ø 国連を守る治安維持体制については、現在は米軍主導の連合軍だが、

将来は、国連のもとで専門的に組織された部隊が望ましい。

Ø 多国籍軍の位置付けは、新たな安保理決議で確認されるもので、現時

点では明らかではない。新たな国々への参加が打診されているが、現

時点では仏独露はわからないし、どこの国が将来、参加するかも不明。

○ 菅代表よりイラク復興支援及び自衛隊派遣に関する民主党の立場をあらた

めて説明。新たな安保理決議のもとで国連を支援する形で多国籍軍が形成

され、イラク政府による要請があれば、自衛隊の派遣についても検討可能。

ただし、治安維持のサポートや人道・復興支援のみ。その上で、国連PKO

6

の編成の可能性について聞いたところ、アナン事務総長は、国連PKO の設

置は考えていないと明言。その理由は財政的な理由もひとつにはあるが、

むしろ能力の問題が大きい。現在、イラクには15 万人の兵員がおり、さら

に増える見込みであり、国連PKO でこれだけの規模を維持展開することは

無理とのこと。

○ 自衛隊派遣が可能になった場合、多国籍部隊における自衛隊の参加につい

て、アナン事務総長は、「コマンドは米国以外におかれる。各国はその司令

部との協議によってそれぞれ役割を決めることになる。軍事的に治安を回

復し、人道支援を行うことが大切。どこの国がどのような対応をするかは

わからない。」と発言。

○ 菅代表より、国連待機部隊を検討しているが、イラクの場合、北欧型国連

待機部隊は使えるかとの質問に対し、アナン事務総長は、東チモールの場

合は、国連PKO が構成され選挙を実施できたが、イラクの現状では北欧諸

国も国連待機軍を派遣しておらず、状況は異なると発言。

(アナン事務総長と再会)

フィッツジェラルド大司教・「諸宗教対話評議会」議長との会談

日時:2004年5月3日(月)10:00〜11:00

場所:ローマ、「諸宗教対話評議会」会議室

(菅代表等からの発言に対するフィッツジェラルド大司教の発言概要は次の通り)

○ 宗教を対立に利用しようとする勢力が世界にあることは残念。ローマ法王

庁では、宗教間対話を進めつつ、あらゆる宗教が平和のために尽くせるよ

う努力している。

○ 「世界宗教者平和会議」(WCRP)などにおける立正佼成会の庭野日敬開祖

を始めとした日本の宗教界の平和への取り組みを高く評価している。

○ 中東和平・パレスチナ問題について、宗教間対話を行ってきたが、政治の

場でオスロ合意がまったく遂行されないことで宗教間対話も停滞。

○ パレスチナの人々の人権を尊重するために、国連による国際的な関与を強

化すべき。これまで明らかに多くの国連決議が遵守されず、踏みにじられ

ても何らの制裁すら行われていない。この二重基準での対応が人々の不信

と無力感につながっている。国際的な権威、国連機関の役割を高めること

が重要。

○ 国際的な意識を高めて、国際世論を高めていくことが重要。世論、政府、

国連が一致して取り組む必要がある。中東和平のために法王も「壁がいる

のではなく、橋がいるのだ。壁は安全を守るものではなく、文化の橋こそ

安心につながる」と説いている。

○ イラク問題で、ローマ法王庁はバチカン市国という国家の面もありながら、

マドリード・プロセスには受け入れられなかった。参加できれば何らかの

貢献が出来たはずで極めて失望した。

○ 宗教側は政治に利用されることを警戒する。しかし、平和という大きな方

向については、様々な宗教は政治ともいっしょに歩まなくてはいけない。

政治的リーダーが宗教者に働きかけることも大切。イラク戦争の直前に、

インドネシアの政府・宗教者・NGO が戦争反対の共同メッセージをもって

法王庁を訪問した例もある。

○ 様々な違いで分かれるのではなく、理解しあうことだ。イスラム教関係者

との対話も進めている。今回のイラク戦争でも、ローマ法王のメッセージ

11

により、今回の戦争がキリスト教とイスラム教との対立にはならなかった。

○ 本当に必要とされているのは、正当性のある強力な国際的な権威であるが、

国連は十分にその役目を果たしていない。拡大した欧州がさらに大きな声

をあげることを期待している。EU も今はまだ十分な役割を果たしていない。

拡大EU は、自己保身のためでなく世界に関与するEU でなくてはいけな

い。

○ 拡大欧州の経験が、日本のイニシアチブでアジアでも活かされることを期

待する。

※これらの発言をふまえて、菅代表より、特に次の点について発言。

○ 平和の実現に向けた宗教界の努力に敬意。庭野日敬氏の宗教団体である立

正佼成会とは民主党も交流がある。民主党としても、平和の実現のために、

諸宗教間と政治との対話に貢献できるよう具体的な可能性を相談しながら

検討していきた。

○ 自分も法王のメッセージを国会の党首討論で紹介させてもらった。日本は、

イラクや中東地域においては、歴史的な国家間関係でも、また仏教などの

宗教界の観点からも中立的な立場だ。そのような立場で、和平仲介に可能

な方策を探りたい。

○ 日本の政治関係者として、この1年間ではじめての訪問と聞いた。これま

で大国によるイニシアチブで解決できていない中で、宗教間の対話、国連

の関与、中立的で平和外交を指向する北欧などの国々の関与が重要になる

と考える。今の日本政府・与党もバチカンの重要性を理解しているとはい

えない。(※各国は、バチカン大使として有力な議員経験者などを任命して

いる。)民主党は、バチカンとも交流を深め、平和構築について連携をして

いきたい。

○ アジア共同体(AU)は、私の夢でもある。北朝鮮問題の解決に全力をあげ、

早くAU が実現するようにしたい。

(一部 貼り付け終わり)

[7035] リップルが、三菱自動車に食指 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/14(Fri) 11:05:03三菱グループは、三菱商事、三菱銀行とアメリカ系になっていますし、三菱重工もこれからずぶずぶの関係になって生き残りを計っていくでしょう。ここでリップルがなぜ、自工のような、問題の多い会社を狙うのかわかりませんが、米の自動車メーカー(例えばクライスラー以外???)に完全に吸収させて、日本での販売ルートを開拓したり、三菱グループへの影響力強化という思惑もあるでしょうね。むろん、三菱グループ側が、自分で支えきれなくなって、アメリカ系投資会社に泣きついたという側面があるのではないかと推測した上での分析ですが。

(貼り付け開始)

100 BILLION YEN INVESTMENT?

Ripplewood expresses interest in MMC

Ripplewood Holdings LLC is interested in investing in troubled Mitsubishi Motors Corp., according to sources.

MMC has been trying to muster capital from would-be investors in the aftermath of a decision by its top shareholder, DaimlerChrysler AG, not to inject it with additional capital.

The U.S. investment fund appears to be considering funneling some 100 billion yen into the capital base of the ailing Japanese automaker, the sources said Wednesday.

The exact amount of investment by Ripplewood is still under negotiation among the parties involved, they said.

If Ripplewood were to take an equity stake in MMC, it would represent the first investment in a major Japanese automaker by an investment fund.

Ever since DaimlerChrysler surprised the Japanese business community by announcing April 23 that it had decided against increasing its shareholding in MMC, the Mitsubishi Group has been trying to devise a rehabilitation package under which it can tap the financial resources of group companies, they said.

But the automaker has decided that it needs to secure financial resources even from investment funds if it is to obtain adequate money to finance a large-scale restructuring program, they said.

MMC believes it needs to secure 400 billion yen to 500 billion yen to finance rehabilitation measures, implement restructuring steps, develop attractive automobiles and become profitable.

A 200 billion yen portion of these costs is expected to come from Mitsubishi Group companies, which are ready to buy new shares to be floated by the automaker, they said.

MMC plans to step up negotiations with a range of investment funds, including Ripplewood, they said.

Ripplewood has drawn keen industry attention following a series of investments in ailing Japanese companies.

It earlier purchased the failed Long-Term Credit Bank of Japan, which was nationalized in 1998 by the government and sold in March 2000 to a consortium led by Ripplewood.

The bank was renamed Shinsei Bank before debuting on the first section of the Tokyo Stock Exchange in February.

In addition to Shinsei Bank, Ripplewood invested in auto industry manufacturers such as Niles Co., which had enjoyed close business ties with Nissan Motor Co. as a key parts supplier.

What could scuttle negotiations with Ripplewood is a possible demand by the U.S. fund that Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. and other creditor banks to the automaker waive claims on a large part of loans extended to the firm.

Ripplewood is known for adopting a strict attitude toward the creditor banks of ailing companies in which it may choose to invest.

If Ripplewood assesses the profitability prospects of the automaker in the coming years on a very strict basis, it could demand that Bank of Tokyo-Mitsubishi and other creditor banks forgive large parts of their loans to the automaker, they said.

MMC plans to release its rehabilitation program, featuring a restructuring plan and measures to enhance profitability, later this month.

The automaker has meanwhile been mired in scandal over defective hubs of its large trucks and attempts to cover them up. MMC was also dealt a severe blow by the recent arrest of its former vice president and six other former officials in connection with a wheel separation accident in Yokohama in 2002 that killed a 29-year-old woman.

Police suspect the automaker failed to carry out adequate safety measures, alleging also that the officials had a hand in covering up a series of wheel-hub defects even after the fatal case.

In 2003, some of the seven obtained senior posts at Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp., which was spun off from Mitsubishi Motors in January 2003.

Mitsubishi Motors was embroiled in a separate recall scandal in 2000, under which it hid numerous claims from customers over its defective vehicles.

The Japan Times: May 14, 2004

(C) All rights reserved

http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pl5?nb20040514a1.htm

(貼り付け終わり)

[7034] クリントン回顧録執筆 投稿者:吉田(Y2J) 投稿日:2004/05/13(Thu) 22:32:25このひとも缶詰状態だそうです。そういえばヒラリーの回顧録は買ったけど未だに読んでません。------------------

クリントン前米大統領、回顧録執筆

[ニューヨーク 11日 ロイター] クリントン前米大統領は11日、ニューヨークのアポロシアターで行われた政治資金集め集会に出席し、人生をやり直すために回顧録を書き上げる必要があると冗談を飛ばした。

クリントン氏は、ニューヨーク州チャパクアの自宅で最後の仕上げにとりかかっており、缶詰状態の毎日を送っていると述べた。

クリントン氏は「この3カ月、回顧録の執筆以外は何もしていない。私の半生は波乱万丈だった」と告白した。

題名は「マイライフ(私の人生)」。約900ページで、6月下旬に米クノップフ社から出版される予定。執筆料は1000万―1200万ドル(約11億―13億円)と報じられている。

同社によると、スキャンダルで苦しんだ前大統領の在任時の日々を率直に語ったものになるという。(ロイター)[5月12日20時7分更新]

[7033] 世界 2004年5月号 連載「脳力のレッスン」 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/12(Wed) 21:57:02「寺島実郎の‘発言’」から貼り付け(貼り付け開始)

寺島実郎の‘発言’

世界 2004年5月号 連載「脳力のレッスン」

「ジョージ・ソロスの宣戦布告」

「ソロスが動いた」―この20年、国際情勢で不可解な事態が進行した時、この言葉が何度となく囁かれた。欧州、アジア、ロシアでの金融危機のみならず、天安門事件、旧ソ連・東欧の崩壊から金相場の変動まで、何かといえばソロスの影が噂された。国際社会は陰謀で動いているとする「陰謀史観」にとっては、かつてはKGBとCIA、そしてソロスは訳の分らない事態を説明する上で極めて都合のよい存在なのである。情況が混迷すると思考回路の単純化が進行する。今日では、いかなる不幸も「国際テロ組織アルカイダ」か「国際ユダヤ資本ジョージ・ソロス」のせいにしておけば説明がついたような錯覚に陥るから怖いのである。

実際、現代世界を論ずる上で、ジョージ・ソロスほど議論の対象となってきた人間はいない。実に興味深い存在である。何よりも、背負ってきた歴史の重さが言葉を失わせる。1930年にハンガリーのブタペストにユダヤ人として生まれ、ナチス・ドイツの迫害を受け、戦後は共産主義の圧制から逃れてイギリスで学んだ後、一九五六年に米国に移住、一代で「ヘッジファンドの帝王」とまでいわれる金融界の巨頭にのし上がった。また、驚くほど多様な表情をもった人物でもある。文字通り「世界一の慈善活動家」であり、ソロスが「世界を開かれた社会にするために」という主旨で行ってきた寄付の総額は100億ドルを超すという。「哲学者ソロス」という面も無視できない。ロンドン留学時代のソロスはK・ポパーの弟子であり、ポパーの「開かれた社会」という概念に強い影響を受けた。民主化され開放された社会を目指す活動を支援し続けるソロスは、K・ポパーの実践者ともいえる。

そのソロスがこの秋の米国大統領選挙に向けて燃えている。なんとしてもブッシュ大統領を政権から引きずり下ろすという。経済人の彼が、それほどまでに危機感を高めて政治に関与しようとしている理由は何か。それは、9・11事件以降のブッシュ政権下のアメリカが本来持っていたはずの価値を見失っていることへの危機感である。ナチと共産主義の支配を体験したソロスは、真に自由で開かれた社会にとって、アメリカ自身が脅威となりつつある現実に衝撃を受け、「我々自身が間違っていることもある」というのが開かれた社会の理念であることを確認するために闘うというのであるFORTUNE誌2003年11月3日号は、「ジョージ・ソロス対ジョージ・ブッシュ」というカバーストーリーを載せ、「億万長者慈善活動家はカウボーイ大統領に怒り狂い、自らの主張のために資金を投入する」と報じた。

ソロスの宣戦布告書「アメリカ単独覇権主義の破綻」

「ブッシュのアメリカ」に対するソロスの宣戦布告の書とでもいうべき本が出版された。「アメリカ単独覇権主義の破綻」(現題"The Bubble of American Supremacy-Correcting the Misuse of American Power ",Public Affairs Books、2003)である。縁あってこの本の日本語版の監訳を引き受けることとなり、改めて精読して現在の米国へのソロスの問題意識が鮮明になった。極端にいえば、ソロスとは何者なのかが極限状況の中で鮮明になった本といえるであろう。 正直なところ、私はソロスの実像について疑念を拭えないでいた。投機家であり慈善活動家であり哲学者である人間など胡散臭いと思ってきた。自分自身が「グローバル資本主義の推進者」でありながら、「グローバル資本主義の欠落と危険」を指摘し続けるソロスの姿勢に疑問を抱いてきた。しかし、今回の本は、経済・金融の分野だけでなく政治・安保の分野まで踏み込んだアメリカ論であり、世界論である。誤魔化し無く「体制との距離」を明示してみせたわけで、自分自身を白日の下にさらけ出したともいえるであろう。つまり、リスクをとった本なのである。

1990年代末からのソロスは、「グローバル資本主義の危機」(98年)、「ソロスの資本主義改革論」(2000年)、「グローバル・オープン・ソサエティ」(2002年)とグローバリザーションが進行する中での福祉の解体というテーマに挑戦し、市場原理主義を制御する新たな世界経済システムについて独自の構想を提示してきた。そのソロスが、経済における市場原理主義の過剰と政治における米国の単独覇権主義への傾斜が相関していることに気付き、国際責任を自覚した方向への米国政治の変革を意識し始めたとうことなのである。

イラク戦争から一年、米国の世論にも微妙な変化が見られる。8割の国民が支持する形で踏み込んだイラク戦争であったが、戦闘には短期間で勝利したものの、むしろイラクの秩序は液状化し、イラクに支払うリスクとコストに米国民の心も凍りつき始めた。3月末時点での米軍のイラクでの死者は560人を超した。イラク戦費と駐留経費は2004年末までに2000億ドルを超すと予想され財政赤字となって米国民にのしかかりつつある。依然として、米国民の五割以上の人が「イラク戦争は戦うに値する戦争だった」としており、「サダム・フセインのような危険な専制体制を崩壊させたことは意義があった」と自らを慰めているのだが、本音の部分で「これ以上イラクの話は沢山だ」という萎えた気持になりつつあることも確かだ。民主党の大統領候補として序盤の段階で先行していたディーンが失速したのも、「イラク戦争に一貫して反対してきたこと」の過剰なアピールに対する国民心理の冷却があったというべきだろう。

静かなるイラク問題からの後退を米国民は望み始めているといえる。とくに、多くの良識的な米国民は、イラク戦争を境に世界の世論が9・11テロ後の米国に向けられた「同情と共感」から「嫌悪と軽蔑」に変化したことを感じとっている。ソロスのこの新刊も正にその心理を代弁し、アメリカの進路に警鐘を鳴らすものとなっているのである。

ソロスとの二度の面談

私は二度ソロスという人物と面談したことがある。一度目は、私がニューヨークで仕事をしていた1990年の7月であった。その時、既にソロスの名前は国際金融の世界では轟いていた。私がソロスの名前を最初に耳にしたのは、86年にソロスが中国に対して「中国改革開放基金」として年間100万ドルを寄付することを約束したという報道であった。実は、この基金こそ中国の保守派が趙紫陽を攻撃する材料となり、89年の「天安門事件」の導線となったといわれる。ソ連邦崩壊の前年であり、東側といわれていた世界の改革開放に関っていたソロスにソ連邦の将来について質問した記憶がある。

彼は「ペレストロイカ」を進めるゴロバチョフ体制下のソ連の将来について極めて悲観的な展望を語っていた。ソ連のIT化に関連した議論の中で、「ソ連とのビジネスモデルで儲けることなど今後10年は考えないほうがいい。私は、あくまで改革開放のため東側に関っているのだ」と語っていたのが印象に残った。旧ソ連・東欧に対しては、コメコン(東欧経済相互援助会議)のアドバイザーとして財政金融政策に強い影響力をもっていたソロスは、改革推進のための情報と資金を提供する中核としての役割を果たし、英「エコノミスト」誌をして「鉄のカーテンを崩した男」と呼ばしめた。

二度目の面談は1997年の7月であった。やはりマンハッタンの五七丁目の彼の事務所での面談で、アジア金融危機が始まる直前であった。ソロスに7年前の面談の時の彼の「ソ連観」が的確であったことを語ると、笑いながら受け流し、話題を「オープン・ソサイアティー財団」の活動に移した1995年に故郷ブタペストに「中欧大学」を創設し、毎年2000万ドルの運営維持費を20年間寄贈するのだと眼を輝かせていた。またその時点で、既にソロスは国際金融市場の発展にそれを制御する国際機関の発展が追いついていないという問題意識に言及していた。

ソロスの評価はまだ定まらないであろう。しかし、私はこの人物に経済人としての時代との向き合い方を見る。彼が時代の不条理と真剣に格闘していることは間違いない。

http://mitsui.mgssi.com/terashima/0405.html

(貼り付け終了)

[7032] 大統領選はケリー氏勝利 世論調査会社が大胆予測 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/11(Tue) 22:47:11「河北新報」から貼り付け(貼り付け開始)

大統領選はケリー氏勝利 世論調査会社が大胆予測

【ワシントン10日共同】米世論調査会社ゾグビーを運営するジョン・ゾグビー氏は10日までに、11月の米大統領選で現職のブッシュ大統領が敗れ、民主党候補のケリー上院議員が当選するとの「大胆な」予測を発表した。

最近の各種世論調査では2人の支持率はほぼ互角だが、選挙分析では定評があるゾグビー氏の予測だけに、話題を呼びそうだ。

ゾグビー氏は、最新の世論調査でケリー氏がわずかな差でリードしている点や、民主党地盤の州で着実に支持を伸ばしている一方、大統領が共和党地盤で伸び悩んでいる点を挙げ、「再選を狙う現職にしては支持率が低い」と指摘。「無党派層など態度未決定の有権者の大半は、(現職の)代わりの選択肢を求める」との見方を示した。

経済やイラク問題などを争点に挙げた人の中でも、ケリー氏がブッシュ大統領に支持率で差をつけており「主要争点では反ブッシュ層がさらに広がる」と分析した。 2004年05月11日火曜日

http://www.kahoku.co.jp/news/2004/05/2004051101000703.htm

(貼り付け終了)

「世界キリスト教情報」から一部貼り付け

(貼り付け開始)

◎米大統領選、ケリー氏とカトリック教会対立が浮上

【ニューヨーク=ENI・CJC】米国で民主党から次期大統領選挙に出馬することが確実なジョン・ケリー上院議員はカトリック信徒だが、妊娠中絶を選択する権利を容認している。

一方、バチカン(ローマ教皇庁)典礼秘跡省長官フランシス・アリンゼ枢機卿が4月23日、妊娠中絶を支持する政治家は聖体を受けるべきではないし、司祭も授けてはならない、と明確な指針を示した。

同枢機卿は記者会見で、カトリック教会の中絶反対姿勢は周知のことであり、その解釈は米国司教団次第だ、と語った。 ケリー候補は同日、自己の主張を再確認、翌24日にはボストンの自宅近くの日常出席している教会で聖体を受けた。

ボストン大司教区の報道担当は、誰にでも聖体授与を拒否しないのが教区の方針だ、とAP通信に語った。

「強力なアメリカでは女性の権利がまさしく権利であって、政治家によって政治的な武器として用いられてはならないということを理解する大統領が必要だ」とするケリー氏には米カトリック教会の聖職者の中からも批判が出ている。セントルイスのレイモンド・バーク大司教はケリー氏が聖体を受けてはならないはずだ、と言う。

この問題は教会にとっては頭痛の種。ニューヨーク州のマリオ・クオモ元知事を含め妊娠中絶権を支持するカトリック政治家は同じ要求に直面している。米カトリック司教団は問題を研究中という。

ブッシュ大統領の支持基盤は、妊娠中絶反対を打ち出す立場に同意する保守的な人たち。今回のケリー氏をめぐる一連の動きは、ワシントンで中絶支持100万人集会が行われたことに関連して浮上したとも見られる。ケリー氏自身は集会に参加しなかった。

http://theology.doshisha.ac.jp:8008/kkohara/SKJ.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/c0ed6f81321a577249256e89005c79b5?OpenDocument

(貼り付け終了)

[7031] Raytheon beam controls mobs 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/11(Tue) 21:19:56(貼り付け開始)Raytheon beam controls mobs

Posted by: outerbongolia on Tuesday, April 13, 2004 - 02:41 AM

Tucson-based Raytheon Missile Systems is about to deliver a nonlethal weapon system to the U.S. military that can disable enemy soldiers or hostile crowds with a painful beam of electromagnetic energy, a company official said Wednesday at an optics forum.

Raytheon also is on track to demonstrate an initial version of a high-energy laser weapon by year's end, said Wade Smith, deputy director of Raytheon's Directed Energy Weapons program.

After more than three years in development, Raytheon will meet a May deadline to deliver its "active denial technology" to the Air Force Research Laboratory for testing, Smith said at the inaugural Photon Forum 2004, an optics conference held Tuesday and Wednesday at Loews Ventana Canyon Resort.

The Air Force lab's Directed Energy Directorate handles the Department of Defense's laser and other directed-energy technologies. The system, which will be mounted on a military vehicle, inflicts no permanent damage on humans, but temporarily inflicts a disabling, burning pain over the whole body by triggering heat receptors in the skin.

"This is an effect that literally gets under your skin," said Smith, who has voluntarily felt the "intolerable pain" of the beam during testing.

"I can assure you, once you come in contact with the beam, you will be inclined to stop whatever you are doing," he said.

The active-denial system uses so-called "millimeter waves" of electromagnetic energy to penetrate about one-64th of an inch into the skin. The nonlethal system could be used to control crowds or to disable enemy soldiers, Smith said. Raytheon's system will likely be tested by the military through midsummer at a test range in China Lake, Calif., Smith said.

Another so-called "directed energy weapon" system being developed by Raytheon in Tucson is the demonstration of a high-energy, solid-state laser that could be used to shoot down enemy planes and missiles or attack ground targets.

The highest-powered lasers currently being used are large systems that amplify light using chemical reactions. The military is seeking to develop equally powerful, solid-state, electrical lasers small enough to be mounted on planes, ships and ground vehicles.

Raytheon is in the final phase of a contract awarded in late 2002 by the Air Force Research Laboratory to produce a 25-kilowatt solid-state laser to demonstrate the weapon concept, and the company is on schedule to deliver the laser by year's end, Smith said.

Ultimately, the military wants to produce weapons-grade solid-state lasers rated at 100 kilowatts or more. But because of challenges in developing small power sources and accurately controlling such beams, deployment of such solid-state laser weapon systems in the field is likely 10 to 15 years away, Smith said.

Raytheon has relied on local optics companies as subcontractors for the directed-energy programs and other systems, he said. In 2003, Raytheon awarded more than $68 million in contracts to Arizona firms, with more than half of that going to Tucson-area companies, he said.

By David Wichner

ARIZONA DAILY STAR

Raytheon beam controls mobs

Posted by: outerbongolia on Tuesday, April 13, 2004 - 02:41 AM

Tucson-based Raytheon Missile Systems is about to deliver a nonlethal weapon system to the U.S. military that can disable enemy soldiers or hostile crowds with a painful beam of electromagnetic energy, a company official said Wednesday at an optics forum.

Raytheon also is on track to demonstrate an initial version of a high-energy laser weapon by year's end, said Wade Smith, deputy director of Raytheon's Directed Energy Weapons program.

After more than three years in development, Raytheon will meet a May deadline to deliver its "active denial technology" to the Air Force Research Laboratory for testing, Smith said at the inaugural Photon Forum 2004, an optics conference held Tuesday and Wednesday at Loews Ventana Canyon Resort.

The Air Force lab's Directed Energy Directorate handles the Department of Defense's laser and other directed-energy technologies. The system, which will be mounted on a military vehicle, inflicts no permanent damage on humans, but temporarily inflicts a disabling, burning pain over the whole body by triggering heat receptors in the skin.

"This is an effect that literally gets under your skin," said Smith, who has voluntarily felt the "intolerable pain" of the beam during testing.

"I can assure you, once you come in contact with the beam, you will be inclined to stop whatever you are doing," he said.

The active-denial system uses so-called "millimeter waves" of electromagnetic energy to penetrate about one-64th of an inch into the skin. The nonlethal system could be used to control crowds or to disable enemy soldiers, Smith said. Raytheon's system will likely be tested by the military through midsummer at a test range in China Lake, Calif., Smith said.

Another so-called "directed energy weapon" system being developed by Raytheon in Tucson is the demonstration of a high-energy, solid-state laser that could be used to shoot down enemy planes and missiles or attack ground targets.

The highest-powered lasers currently being used are large systems that amplify light using chemical reactions. The military is seeking to develop equally powerful, solid-state, electrical lasers small enough to be mounted on planes, ships and ground vehicles.

Raytheon is in the final phase of a contract awarded in late 2002 by the Air Force Research Laboratory to produce a 25-kilowatt solid-state laser to demonstrate the weapon concept, and the company is on schedule to deliver the laser by year's end, Smith said.

Ultimately, the military wants to produce weapons-grade solid-state lasers rated at 100 kilowatts or more. But because of challenges in developing small power sources and accurately controlling such beams, deployment of such solid-state laser weapon systems in the field is likely 10 to 15 years away, Smith said.

Raytheon has relied on local optics companies as subcontractors for the directed-energy programs and other systems, he said. In 2003, Raytheon awarded more than $68 million in contracts to Arizona firms, with more than half of that going to Tucson-area companies, he said.

By David Wichner

ARIZONA DAILY STAR

http://www.global-elite.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=330&mode=thread&order=0&thold=0

(貼り付け終わり)

[7030] ウィルバー・ロス氏 投稿者:アルルの男・ヒロシ 投稿日:2004/05/11(Tue) 18:07:27広瀬隆の『一本の鎖』(ダイヤモンド社)に、ウィルバー・ロス氏のロスはロスチャイルドだと書いてあるけど、どうなのかな〜と思いましたが、ロス氏はROSSでROTHじゃないんですよね〜。まあ、ユダヤ系を敬遠して、スコットランド系のROSSにしたのかも知れないんでしょうが。念のため。

(引用開始)

Walls Come Tumbling Down in Japanese Banking

Economic strictures put the squeeze on not only profits and staff, but also time-honored Japanese traditions of obsessive, obsequious customer service. When it's a foreigner directing the squeezing, the pain is harder still to take. Alex Stewart reports from Kansai on takeover guru Wilbur Ross's grand ambitions.

http://www.japaninc.com/print.php?articleID=822

(貼り付け終り)

ロスチャイルド銀行とのつながりは直接的にあるみたいですね。

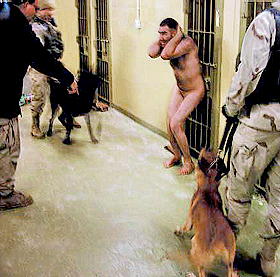

[7029] 「米軍の捕虜虐待は日帝の韓国人拷問と同格」のウソ 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/10(Mon) 22:00:43米軍の捕虜虐待

「朝鮮日報(電子版)」から貼り付け

(貼り付け開始)

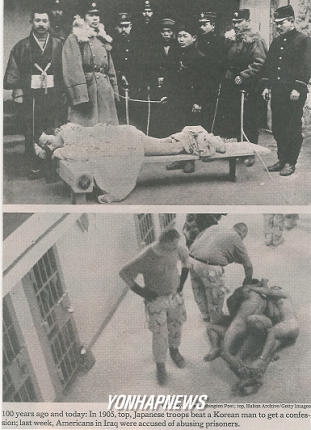

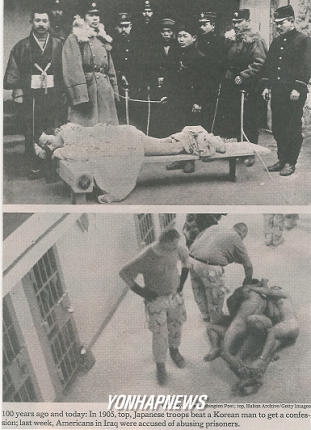

米紙「米軍の捕虜虐待は日帝の韓国人拷問と同格」

ニューヨーク・タイムズ紙がイラクで収監中の捕虜を拷問した米軍の行動を、植民地時代、日帝軍人が行った韓国人に対する拷問と比較した。

同紙は被疑者を尋問する際の拷問の効果を扱った9日付けの記事で、独立運動家と思われる韓国人を殴りつける日本の軍人と、裸で一塊になっているイラク捕虜を見ている米軍兵士の写真を並んで掲載した。

同紙は「100年前と今日」という見出しの2枚の写真について、同紙は、「1905年、日本の軍人らが自白させるため韓国人を殴りつけている」という説明と、「イラク駐留の米国人は捕虜を虐待したという避難を受けている」と説明した。

チョソン・ドットコム

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/05/10/20040510000002.html

(貼り付け終了)

「ニューヨークタイムズ」から貼り付け

(貼り付け開始)

New York Times May 9, 2004

Hulton Archive/Getty Images

In 1905, Japanese troops beat a Korean man to get a confession.

http://www.nytimes.com/imagepages/2004/05/09/weekinreview/09glan_CA0ready.html

(貼り付け終了)

Hulton Archive

http://www.hultonarchive.com/

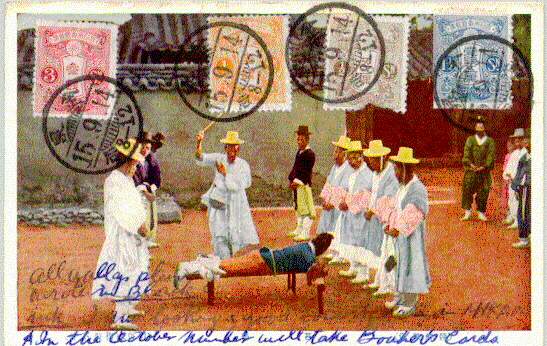

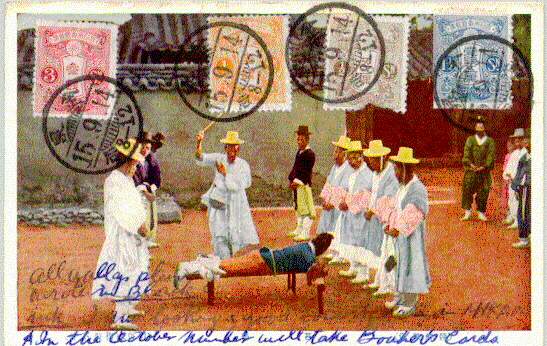

But THIS PHOTO is KOREAN type of physical torture! As the follows:

「2ちゃんねる」から貼り付け

(貼り付け開始)

【韓国】米紙「米軍の捕虜虐待は日帝の韓国人拷問と同格」[05/10]

109 :もう出来ていたのか・・。 :04/05/10 13:59 ID:nYfDFJUQ

>>89

Torture Is Often a Temptation and Almost Never Works

By JAMES GLANZ Published: May 9, 2004

http://www.nytimes.com/2004/05/09/weekinreview/09glan.html

写真(本文中では一言も日本に触れていない)

http://www.nytimes.com/imagepages/2004/05/09/weekinreview/09glan_CA0ready.html

1905年 = 大韓帝国時代

笞刑令 = 軽犯罪でかつ、罰金が払えない時のみ適用 日本にはない方式

http://www.geocities.jp/nakanolib/etc/colony/srm45-13.htm

124 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :04/05/10 15:00 ID:UkO6fA5+

NAVER最初の反応

http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_16&nid=531997&work=list&st=&sw=&cp=1

真実はこのとおり

http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_16&nid=532004&work=list&st=&sw=&cp=1

http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=817195&work=list&st=&sw=&cp=1

写真は朝鮮併合以前の1905年に撮影されたもので、

当時の日本側人士による見学風景だと思われる

併合後は、朝鮮総督府により残酷だとみなされ禁止された朝鮮式刑罰だ。

http://news10.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1084143211

(貼り付け終了)

[7028] ニューヨークタイムズの記事 投稿者:ロシアチョコレート 投稿日:2004/05/10(Mon) 21:57:32「ニューヨークタイムズ」から貼り付け(貼り付け開始)

Torture Is Often a Temptation and Almost Never Works

By JAMES GLANZ

IT was two months before Sept. 11, 2001, in an Arab country that will remain unnamed, and the Iraqi subject of the interrogation was not talking. So the translator, a 6-foot-5, iron-jawed local man with scars from the wars he had been in, turned to the interrogator.

''Do you want me to soften him up?'' the translator asked.

No one in the room had any doubt about the import of those words, said Marc Garlasco, an intelligence officer who was present. But instead of continuing with the perfect B-movie script and allowing the stonewalling Iraqi to be beaten up or humiliated, the interrogator blew up.

''Are you nuts?'' he shouted.

After calling a break, he asked the translator if he had ever revealed secrets under torture when he had been captured. Never, the translator said. "Listen,'' the interrogator lectured him. "Torture doesn't work.''

Torture can make people talk - but experienced interrogators know that they usually can't tell if what the subject says under torture or humiliation is true, because the subject will say what he or she thinks will end the torture. Novice interrogators are seldom aware of how compromised information gained under duress is likely to be.

It now seems apparent that after 9/11, scenes like the one in the Arab interrogation room became more rare. Even before the abuses at Abu Ghraib prison in Iraq, at least according to human rights organizations, questionable interrogation practices verging on torture were taking place at bases in Afghanistan and the American detention center at Guantánamo Bay in Cuba.

Whatever the truth of the other allegations, the abuse of prisoners at Abu Ghraib shouts out for an explanation: how could ordinary American soldiers and civilian contractors inflict such degradation on other human beings?

One answer, say psychologists, former intelligence officers and military analysts, may lie in the nature of torture itself: Torture and humiliation is a landscape without boundaries, a terrible slope that even the most practiced interrogators can slide down once they allow themselves to apply the slightest physical or psychological pressure.

Yehezkel Lein, head of the research department at B'Tselem, an Israeli human rights organization, said that after Israel began curbing the use of physical pressure in the late 1980's, it initially limited its use only to so-called ticking time bombs - prisoners with knowledge of an imminent attack. But he said that B'Tselem research showed that even under those guidelines, roughly 80 percent of detained Palestinians ended up being subjected to physical techniques like severe sleep deprivation, sitting in painful positions for hours and worse.

"It was impossible to draw a clear line," Mr. Lein said. He cited the practice of grabbing a prisoner's shirt and shaking him. He said the shaking sometimes became so violent that several prisoners died.